・両手バックの打ち方が知りたい!

・バックをキレイに打ちたい!

・バックがもっと上手くなりたい!

① 両手バックの基本がわかる

② 勝つための両手バックが打てるようになる

③ バックの安定感がグンとあがる

④ バックを上手く強くできる

⑤ バックのコツを知り、習得できる

⑥ バックの打ち合いで負けなくなる

⑦ バックからの展開で攻めることができるようになる

⑧ 本当の両手バックの知識を得られる

こんにちは!ぐっど(@good__tennis)です!

①はじめての教え子はプロ選手に。

②プロ選手の復調を複数人指導した経験あり、得意。

③本戦選手を多数育成。

④小学高学年から、コーチングをする。

⑤選手のメンタル強化も得意。

⑥公立の外部コーチの経験あり。

⑦プロ選手専属のストリンガーの経験あり。

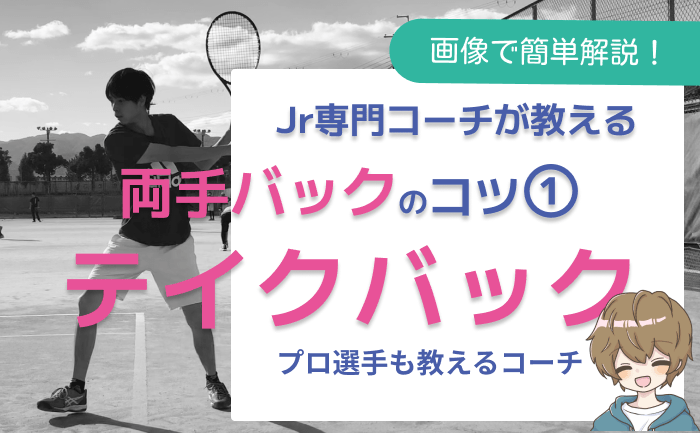

今回は、「両手バック」をシリーズで徹底的に解説します!

両手バックの打ち方を分解して詳しく解説、強くなるための両手バックをすべて解説!

「テクニック」は頭を納得させ、「基本」は心を納得させる。

テクニックは大切ですが、もっと大切なのは基本です。

基本を習得すると、テクニック(応用)はむずかしくありません。

基本ができれば、すぐに勝てるようになります。私は実際に教え実績もあるので確信があります。

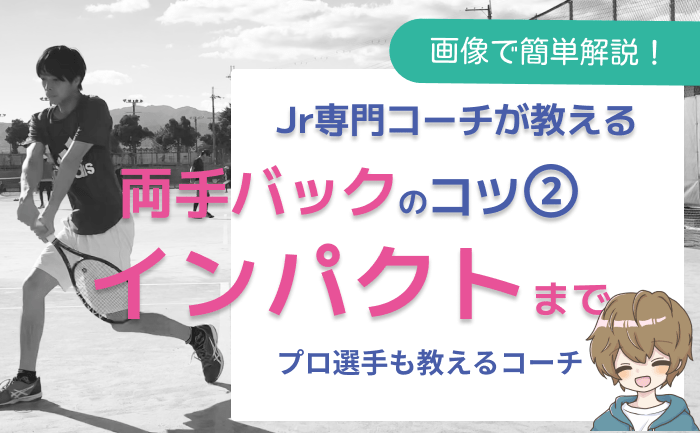

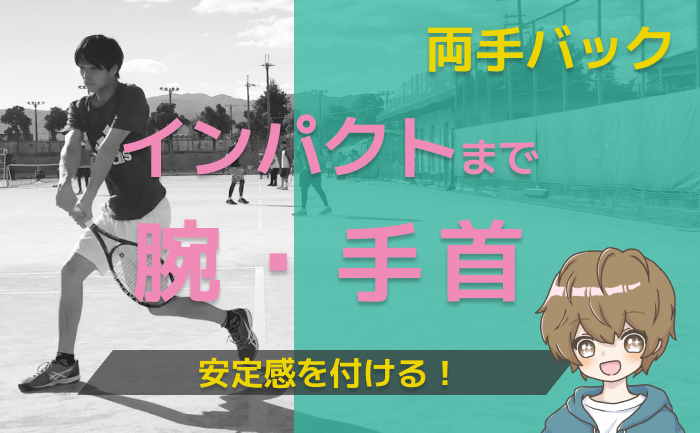

今回は、『両手バックその2・テイクバック〜インパクトまで』についてです。

「両手バックその1・テイクバック」を読んでいない方は、先にご覧になることをおすすめします!

リンクを張っておきますので、ぜひご覧くださいね!

体重移動

では、「後ろの足」から、みていきましょう!

後ろの足

テイクバックからインパクトへ向かうとき、体重を移動させていきます。

その体重移動のやり方が、のちに解説する重要な「溜め・間(ま)」のつくり方に結びついてきますので、ぜひ習得してくださいね!

まず後ろの足ですが、その1でも解説しましたとおり、膝をまげ、五本の指でコートをつかんでいる状態をキープし、太ももと足の内側にテンションを感じながら、足の付け根は溜めの役目もします。

インパクトに向かうときに、体がブレないようにするためです。

腰の高さと目線の高さがかわらないようにするのがコツ。

そして、前の足に体重を移動していくときも、このテンションを感じながら移動させていきます。

後ろの足は、たったこれだけで、力を使わずにボールにパワーを最大限のせられます。

とはいえ、はじめは足がプルプルするぐらいしんどいかも知れませんが、慣れてくれば楽にできますので安心してください。

まとめると、

①体重移動のとき、つま先でコートをつかむ・太ももと足の内側にテンションを感じたまま行なう

②腰と目線の高さが変わらないようにキープする

と、なります。

ちなみに余談ですが、バックの体の「軸」は足や体の真ん中にはありません。前の足と股関節の付け根にあります。次回のシリーズ「両手バックその3・インパクト」で解説します。

興味がある方が、下にリンクを張っておきますので、ぜひご覧ください!

次は、バックを安定させてパワーを生み出すための、前の足のコツです!

実は、日本人にとっては大切な後ろの足です!

スイングばかり気になりますが、下半身の基礎技術があるからこそ、スイングのテクニックが活きるんです!建物と同じ!

前の足

前の足は、インパクトに向けて踏み込んでいきますが、つま先の向きが重要です。

打点につま先が向くように踏み込んでいきます。

これは、ボールに体重をのせるためです。体重はボールにのせるものです。

「前」というような空間にのせるものではありません。

この解説も、次回のシリーズ「両手バックその3・インパクト」で解説します。

興味がある方が、下にリンクを張っておきますので、ぜひご覧ください!

踏み込んでいくときに、つま先を打点に向けながら、かかとから着くとスムーズに体重が移動します。

足の使い方で重要なのは、踏み込んているときに、後ろの足のテンションをゆるめないこと。

この溜めや間は、インパクトでボールに体重をのせるまでキープします。

まとめると、

①かかとからコートに着く

②つま先は打点に向ける

③腰・目線がブレないようにする

と、なります。

次は、では上半身はどうするかです!

前の足で、体重移動をスムーズにして、方向を決めておあげます!

実は、つま先を打点に向けるのには、溜めを逃さない役目もあります!

上半身

日本人にとって、一番使えない上半身。

上半身で重要なのは、しっかりと「真横を向く」こと。

少し前向き、少し後ろに向きすぎなどないように、鏡で見て真横を向いてるか確認してみてくださいね!

実は、自分では真横を向いているつもりでも、多少のズレがあるものです。

修正して真横を向く感覚を覚えます。

あとは、下半身にどっしりまっすぐ乗せておくだけでいいです。

上半身を無理に使うと、パワーも安定感もなくなり、タイミングもズレる原因になります。

上半身は、下半身のパワーを「伝えるだけ・通すだけ」なので、体がまがったりブレたりしないように、つまり下半身の邪魔だけはしないように、真横を向いてまっすぐにしておきます。

まとめると、

①真横を向く

②下半身にどっしりまっすぐ乗せる

と、なります。

次は、腕・手首の使い方です!ラケット操作にかかわるところです!

日本人は、欧米人のように上半身ではパワーがでません!

本当に残念ですが、実はパワー負けしないのは日本人です!

一般的には、欧米人にパワーで勝てないと言われますけどね…笑

腕・手首

次は、「振り出し」を、みていきましょう!

振り出し

振り出しで、特に重要なのは、「握った手や腕に、力をいれない」こと。

ラケットと腕の重みで、動きはじめるぐらい力をぬくとよいです。

理由は、振り出しで力をいれると、打点でパワーが伝わらないから。

次に、グリップエンドからだしていくこと。

ラケットヘッドが前にでると、ラケットの遠心力によるパワーが逃げるためです。

何より避けてほしいのは、ラケットヘッドが背中側にはいること。

これは、ラケットが無駄な遠回りをして、正しい打点までラケットがでなくなるからです。

同じ理由で、ラケットヘッドを下げるのもよくありません。パワーを生み出したいから、ヘッドを下げて反動を利用する選手がいますが、安定感を犠牲にします。必要ありません。

選手の中には、天才がいて、ラケットヘッドが背中側にはいっている選手やヘッドを下げる選手がいますが、これは安定感がなくなる原因ですし、基本ではありません。

つまり、これら二つはテクニックですので、一般の人や特にジュニアが真似をすると、自分の実力のところまで、勝てなくなる原因になります。絶対にやめた方がよいです。

天才の選手は、大きく崩れた打ち方をしても、ボールを打つコースが正確で、安定感が落ちないのが特徴です。そういう人は、選ぶラケットも特殊です。すべてにおいて真似をしない方がよいと思います。

まとめると、

①手や腕に力をいれないこと

②グリップエンドから振り出すこと

③ラケットヘッドが背中側に入ったり、下にさげて反動を利用しないこと

と、なります。

次は、最重要レベルのラケット面についてです!

天才の真似をして、上手くなる・強くなる選手は、極々稀です!

本当に注意してくださいね!

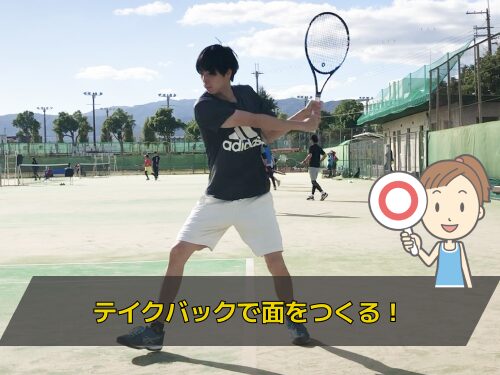

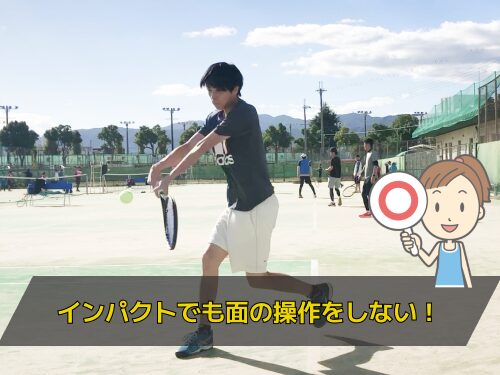

ラケット面は重要【最重要】

よくストロークを解説する人でも、ラケット面を詳しく解説できる人はほとんどいません。

最終的に、この技術が安定感をだすといってもいいぐらいです。

ラケット面は、テイクバック〜フォロースルーまで、少しもブレないことが重要。

ラケット面がブレた時点で、極端に打球の安定感がなくなるからです。

ラケット面がブレるというのは、スイングしている間に、面の角度が変わることをいいます。

面を伏せすぎたり(下に向く)、開きすぎ(上を向く)たりすると、オーバーになったりネットになります。

強く打とうとして、ラケット面を操作する選手もいます。絶対によくありません。

特に怖いのは、打った感触がバラバラになることで、自信をもって打てなくなること。

その結果、試合で「このポイントは落とせない場面」「チャンスの場面」で、力強く攻めることができません。すると、守りのテニスになり、強い選手には絶対に勝てません。

具体的な方法として、ラケット面をブレなくするには、腕と手首の形を変えないことです。手首はテイクバックで作った形のまま保ちます。

フォアは違うのですが、バックは手首の形をスイングが終わるまで変えないのが基本です。

腕はテイクバックの形から遠心力を利用して打点に伸ばすだけで、絶対にまげないこと。

この技術は、自分ひとりではなかなか習得できないと思います。かなり難しいです。できたと思っても、この技術を指導できるコーチがみると、全然できてなかったなんて普通にありえます。

できるならば、しっかり指導できるコーチに見てもらってくださいね!

テニスでは、攻めるときに攻める・守るときに守るのは、当たり前だからです。いつどのように攻めて、いつどのように守るかを練習するわけですから、「平常心」で攻められる・守れるのは、選手として最低限のレベルです。

平常心を保っているのは、心を学ぶことと、各ショットの技術力です。

プライベートレッスンでは、このラケット面がブレずに、スイングするのを繰り返し繰り返し練習します。試合などをすると、すぐに面がブレるからです。

正しいラケット面で、面がブレていないかどうかを見るのは、相当できるコーチでないと指導できません。この指導ができるコーチのもとでは、やる気さえあればすぐに上達できます。

動画を何度も何度も見て、練習してみてくださいね!

ラケット面は、ストロークの要です!この技術ですべてが変わります!

溜め・間をつくる【重要】

次は、「足にテンションを感じる」を、みていきましょう!

足にテンションを感じる

日本人は、地に足がしっかり着いてないと、パワーがボールに乗りません。

欧米人は、重心が上半身にありますので、上半身だけでパワーを作り出せます。

だから、前をむいたままで、すごいボールを打ったり、投げたりできるのです。

日本人は、前を向いたままで、欧米人のようなボールは絶対に打てませんし、投げることもできません。そのかわり、日本人には日本人だけの強みがあります。

ですので、溜めや間をつくるときでも、必ず足にテンションを感じているか意識してくださいね!

では、具体的にどうするかを見ていきましょう!

日本人の武器の、下半身を最大限活用しましょうね!

溜めのつくり方

「溜め(ため)」をつくるには、はじめに「後ろ足」でも解説しましたが、

①つま先でコートをつかむ・太ももと足の内側にテンションを感じる

②腰と目線の高さが変わらないようにキープする

この2つを意識しながら、体重を移動させている間キープすることです。

実は、この足にテンションを感じながら、体重移動することが「溜め」になります。

つまり、「溜め」とは、体重移動している間の足に感じるテンションをいいます。

体重移動を完全にとめてしまうと、「溜め」はなくなります。

ですので、相手のボールに対して、タイミングを合わせる間、体重移動をとめないことが大切です。

そこで「間(ま)」をつくることが大切になってくるわけです。

次に、解説します!

「溜め」は、足に感じるテンションで、体重移動が完全に停止すると、溜めはすべて逃げてしまいます!

間のつくり方

「間(ま)」とは、「溜め」をつくっている間(あいだ)のこと。

この「間(ま)」が長ければ長いほど、タイミングをはずすことがありません。

つまり、タイミングを合わせるのに大切な技術です。

ですので、「溜め」がつくれていれば、同時に「間(ま)」もつくれていることになりますが、

大切なのは「間(ま)の時間を意識する」こと。

長く「間(ま)」をつくるには、つま先と足の内側にテンションを感じることなのです。

「間(ま)」を意識すると、相手のボールがゆっくりにみえるという性質があります。

これは、相手のボールにキレがあればあるほど、「間(ま)」を意識することで正確にボールをとらえることができるということになります。

「間(ま)」がないと、スイングの技術があっても正確にボールが打てず、安定しません。

各ショットに大切な重要技術になります。

特に相手のサーブが良いときは、「間(ま)」を長くすることで速さにも変化にも対応が可能です。

「間(ま)」は、習得した技術を活かすために大切な技術です!

そして、究極になると、ボールがとまったように見えます!

まとめ【実話あり】

今回は、「両手バックのコツ・テイクバック〜インパクトまで」でした。

いかがだったでしょうか?

バックは、むずかしいとよく聞きますが、打つ機会がフォアにくらべて少ないのが原因の一つ。

しかし、バックは実は打ち方が決まっているので、簡単なショットの一つなんです!

ぜひ試してみてくださいね!

川上哲治が、「ボールが止まってみえた」と言いました。

これを、世間では「究極に集中したから」とか「ゾーンに入ったから」とか説明されますが、

ボールが止まってみえたことがないのだと思います。

私は、野球を3歳からはじめ、元プロ野球選手の人とプロテストを合格した人の二人に小学低学年から教えてもらっていたので、ボールがとまって見えたことなど何度もあります。

そんなときは、「ボール遅っ!!!」といつも思っていました。

これは集中してるからだけでは絶対にありません。

これこそが、「間(ま)」を完璧につくれていたからです。

「間(ま)」が完璧につくれているときは、カーブだろうとフォークだろうと、何でも対応できます。

テニスでも「間(ま)」をつくることで、タイミングをハズされることがなくなります。

緩急をつけた攻めにも対応ができるということですし、ミスショットを極力減らせますので、

ぜひ、習得して自由自在に使えるように練習してくださいね!

ぐっどブログでは、「テクニック」と「基本」のどちらも解説して、「基本」があるから「テクニック」が活きることを解説しています。

内容は、怪我の治した方(体について)・技術の基本とテクニック(技について)・心を育てる(心について)の3つにカテゴリを分けて発信しています。

すこしでも、皆さんのテニスライフと人生の役に立てたなら、これほど嬉しいものはありません。

もし、よろしかったら、感想や抱えている問題など、なんでも結構ですのでお問い合わせからご連絡くださいね!

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます!!