・両手バックの打ち方が知りたい!

・バックをキレイに打ちたい!

・バックがもっと上手くなりたい!

① 両手バックの基本がわかる

② 勝つための両手バックが打てるようになる

③ バックの安定感がグンとあがる

④ バックを上手く強くできる

⑤ バックのコツを知り、習得できる

⑥ バックの打ち合いで負けなくなる

⑦ バックからの展開で攻めることができるようになる

⑧ 本当の両手バックの知識を得られる

こんにちは!ぐっど(@good__tennis)です!

①はじめての教え子はプロ選手に。

②プロ選手の復調を複数人指導した経験あり、得意。

③本戦選手を多数育成。

④小学高学年から、コーチングをする。

⑤選手のメンタル強化も得意。

⑥公立の外部コーチの経験あり。

⑦プロ選手専属のストリンガーの経験あり。

今回は、「両手バック」をシリーズで徹底的に解説します!

両手バックの打ち方を分解して詳しく解説、強くなるための両手バックをすべて解説!

「テクニック」は頭を納得させ、「基本」は心を納得させる。

テクニックは大切ですが、もっと大切なのは基本です。

基本を習得すると、テクニック(応用)はむずかしくありません。

基本ができれば、すぐに勝てるようになります。私は実際に教え実績もあるので確信があります。

今回は、『両手バックその1・テイクバック時』についてです。

姿勢

では、「日本人にとって足・腰が命」から、みていきましょう!

日本人にとって足・腰が命

テイクバックの姿勢の中でも、下半身は「日本人」にとって、ものすごく大切です。

パワーを生み出す源が、下半身だからです。

日本人にとって、下半身がパワーを生み出す源になる理由は、「重心」が下半身にあるから。

よく「体幹を鍛える」と、聞くと思います。

体幹とは、肩と肩〜骨盤の上半身のことをいいますが、体幹を鍛えると体が安定するのは、欧米人のような重心が上半身にある人だけです。

これは、実は私が子どもの頃には、いわれていたことで、私も野球を教えてもらった元プロ選手の恩師から、うるさく教えられました。

もし日本人が、体幹を鍛えると、欧米人よりも体の動きが「鈍く」なります。すると、日本人の強みの一つである「俊敏性」が失われます。これは、逆に鍛えて弱くしているのと同じです。

錦織選手の最大の強みは、対戦した選手が必ずいうには、「とにかく動きが速い」と。

つまり、「俊敏性」です。

ですので、日本人は重心のある下半身を鍛えた方が、体を安定させることもできるし、俊敏性をそこなうこともありません。

日本人にとって、下半身はそれほど重要です。

よくプロ選手の体を見てください!

上半身がムキムキな選手は、俊敏性がなくパワーも欧米人には勝てず、試合で安定して勝てません…。

逆に少し細い方が、強かったりしますね!

腰のポイント

では、どのようにすれば良いか、具体的なポイントを解説していきます。

まず一番大切なのは、重心のある腰です。

腰は、「すえる」と表現されますが、ドッシリと安定させます。

よく足で蹴って上体を浮かして打つ練習をしたりしますが、これはよくありません。

日本人は、下半身が安定してこそ、パワーが生まれるからで、欧米選手のように上半身でパワーを生み出せないからです。

ですので、打点にはいるときから、腰を上下運動させるのは、よくありません。

実は疲れる元にもなり、また再度、腰をすえる作業をしないといけないので、無駄が生まれるからです。

腰はできるだけ最後まで、しっかりとすえながら、打ち終わることが理想です。

が、相手のボールの弾道や打点、攻め方・打ち方次第では、下半身を浮かすときもあります。

これは、テクニックであって基本ではないことを頭に入れながら行なわないと、強いバックが打てなくなります。

腰は、ドッシリとすえておきましょうね!

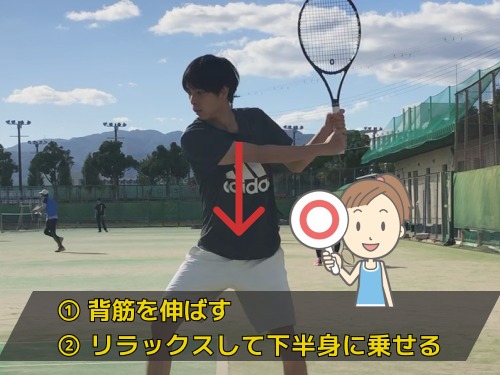

上半身のポイント

では、上半身はというと、下半身にバランスよく乗せておく感覚が大切です。

理由は、上半身の元々弱い日本人では、上半身を使って打つと軸がブレ、下半身が使えず、パワーも安定感もなくなるからです。

背中を曲げたりせずに、できるだけ真っ直ぐ保ちます。

つまり、下半身が生み出したパワーを、伝達するだけの役目に徹するのです。

下半身のパワーを、上半身に伝えて、腕や手首、ラケットに伝えると考えがちですが、これは実は、無理があるのです。

下半身より弱い上半身に、パワーは移らないから。

伝えるのではなく、伝達させるだけにします。パワーを中継させるのではなく、通り過ぎる感覚が大切です。つまり、腕と手首と同じ役目に徹するのです。

ですので、テイクバック時の上半身は、体を真っ直ぐにして、下半身にバランスが崩れない程度にリラックス(力を抜いて)して乗せておくだけにします。

決して、上半身が、りきんではいけません。下半身のパワーが逃げてしまうからです。

リラックスが大切。

日本人の上半身は、実は役立たず!笑

それで、いいんです!大事なのは下半身で、どうパワーをボールに伝えるかですから!

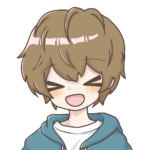

足・腰

次は、「パワーをだすには足と腰」を、みていきましょう!

パワーをだすには足と腰

日本人はパワーを足と腰の「溜め」でだします。

だから、上下動させると溜めた力が逃げて、ボールにパワーが乗りません。

よくない例で、ラケット面の操作でパワーをだそうとする人がいます。ラケット面の操作は、絶対にしてはいけません。天才しか打球を安定させることができないからです。

では、具体的に足をどうすれば良いかを解説していきます!

足と腰でパワーをだす!

溜めを逃さないための足の使い方

足の使い方で、一番重要なのは、まず「足の五本の指でコートをつかむ」ことです。

すると、下半身は安定します。

そして、次に「足の内側と太ももにテンションを感じる」こと。

これは、溜めに必要だからです。

テイクバックでは、ラケットの準備とともに、パワーを生み出す「溜め」をつくる準備が必要。

その準備は、「足の五本の指でコートをつかむ」ことと、「足の内側と太ももにテンションを感じる」ことになります。

そのためには、膝を曲げないと充分な準備ができません。

ですので、3つ目に重要なのが、「膝を曲げる」ことになります。

重要度で説明すると、

①足の五本の指でコートをつかむ

②足の内側と太ももにテンションを感じる

③膝を曲げる

この3つをテイクバックのときに行ないます。

実際に、できているかどうかは対面でしか見ることができませんが、チャレンジしてみてくださいね!

テイクバックのときから、下半身をつくっておくことが大切です!

溜めでパワーはつくりだせる

パワーは、力を入れるだけは、生み出せません。

逆に力を入れる方が、ボールにパワーが上手く伝えられず、パワーは抜けてしまいます。

だから、力を抜く・リラックスすれば、パワーが伝わりやすくなるのです。

では、パワーはどうやってつくりだすかというと、「溜め」が必要になります。

ドラゴンボールでやる「アレ」ですね。「あ”あ”あ”あ”ーーーー」はいりませんが。笑

そして、「溜め」は静的なものではなく、必ず動きの中でしか溜められません。

つまり、止まっているときに「溜め」は、つくれない。

動いているときに、「溜め」をつくります。

バックで「溜め」をつくるのは、「打ちにいくとき」です。

つまり、テイクバックで準備して、ラケットを振るまでの間に「溜め」をつくります。

その「溜め」を打点でボールに乗せる。ぶつけるのではなく、「乗せる・入れる」という感覚が大切です。

溜めをつくり、ボールに乗せる技術は、次のその2で解説しますね!ぜひご覧ください!

次は、ラケットの具体的な準備方法です!

テイクバックでは、ラケットの準備と同時に、足・腰でパワーを生み出す準備をします!

次、ラケットの準備方法を解説しますね!

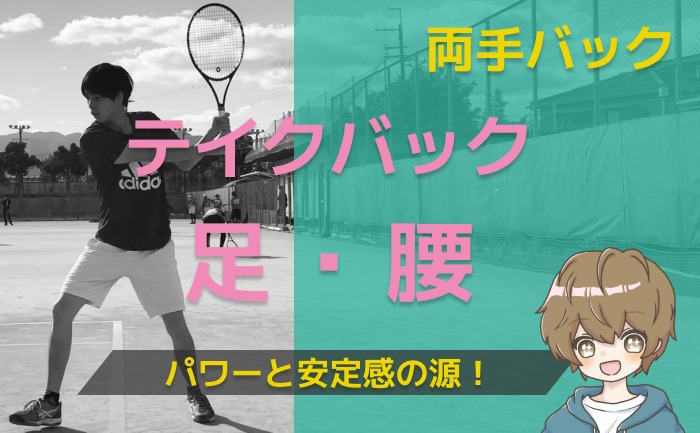

腕・手首

次は、「ラケット面をつくる【最重要】」を、みていきましょう!

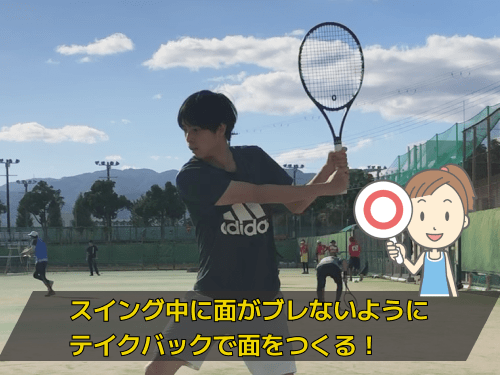

ラケット面をつくる【最重要】

下半身の準備と同時に、ラケットをいつでも振り出せる準備をします。

それがテイクバックですが、このテイクバックに一番重要なのは、ラケット面をつくること。

「面をつくる」とは、打点でのラケットの面の角度を、テイクバックのときにつくることをいいます。

これをしないで、振っている途中にラケット面を調節すると、ミスの大きな原因になります。

何度もいいますが、天才は振っている途中に上手くラケット面を調節できる選手がいますが、このような選手は例外です。多くの選手は、そんな器用なことはできません。

ですので、テイクバックのときに、しっかり「面をつくる」作業を行ないます。

では、具体的に「面のつくり方」を解説していきます!

ラケット面をつくることが超重要です!

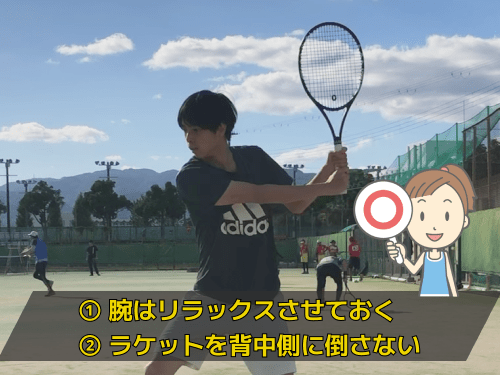

腕の使い方

ラケット面をつくる方法は、打点でのラケット面の角度を、そのまま腕をテイクバックのトップまで引けば作れます。

その逆の作業がスイングになります。面がブレることがなくなりミスが極端になくなります。

そこで腕ですが、伸ばし切るのではなく、力を抜いて軽く曲げておきます。これは、ラケット面をつくりやすくするためです。

腕が伸びていると、ラケットを充分後ろに引けませんし、力が入ってしまいラケット面をつくるのもしんどいから。

次に、ラケットは寝かさずに、立ててテイクバックします。

このとき、大切なのは、ラケットヘッドが背中側にはいらないこと。

背中側にはいると、ラケット面が遠回りします。すると、打点までの距離がのびて、スイートスポットでボールをとらえる難易度が、無駄に高くなるからです。

ですので、ラケットは背中側にはいることなく、立てて準備をします。

まとめると、

①腕は軽く曲げておく

②ラケットを立てておく

③ラケットを背中側にいれないこと

コツは、力がいれられないようにテイクバックすることです。力がいれられるようなテイクバックはいけません。りきんでしまう原因になり、打点でパワーが入らなくなるからです。

だから、軽く曲げておくとよいです。

スムーズに振り出せるように準備をします!

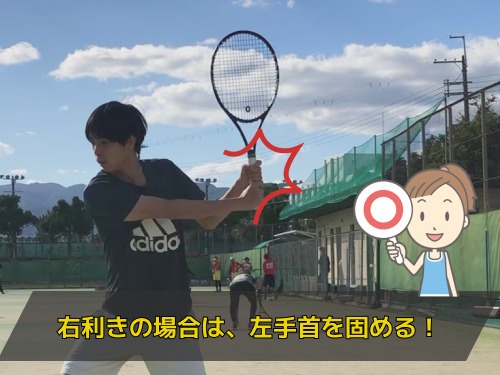

手首の使い方

次に手首です。意外に「ボールを打つスポーツ」では、手首はものすごく大切です。

テイクバックでは、「面をつくる」ことが大事だと解説しましたが、この面をつくるのは手首の役目です。つまり、手首を折り曲げて固定することで、振ってもラケット面がブレないようにします。

具体的には、手の甲側にしっかりと折っておくこと。折ることで、ラケット面がブレずに打点まで振れるようになります。

ですので、テイクバックのとき、ラケット面はほんの少しだけ後ろに向いてる状態になると思います。面が前を向いてると、打点でラケット面がブレるリスクが高くなります。天才は面を自然と作れるので、意識してない人がほとんどですが、努力して上達する人には必須の基本技術です。

すると、ボールはオーバーになりやすくなります。オーバーしたくないと思って、次は面をかぶせてネットになったり、打球が安定しなくなります。

テイクバックのときは、①リラックスして、②ラケット面をしっかりつくるために、腕と手首を使うことを頭にいれておいてください。

テイクバックのときのコツは、手でグリップを強くに握らないことです。軽くタマゴを握っているようにグリップを握ります。

手首って、意外にどのショットでも大切で「鍵」なんです!

まとめ【実話あり】

今回は、「両手バックのコツ・テイクバック」でした。

いかがだったでしょうか?

バックは、むずかしいとよく聞きますが、打つ機会がフォアにくらべて少ないのが原因の一つ。

しかし、バックは実は打ち方が決まっているので、簡単なショットの一つなんです!

ぜひ試してみてくださいね!

私は、片手バックなのですが、両手バックを教えるのも得意です。

バックは、片手・両手関係なく、特に簡単なショット。

理屈をしれば、誰でも打てると思っています。

バックに苦手意識がある人は、ぜひこの片手バックのシリーズをご覧になってください!

バックが簡単に打てるようになります!

対面で教えることができたら、確実に勝てるバックを打てるようにできるんですけどね。

皆さんのバックがよくなるように、心を込めてブログを書いていきますね!!

ぐっどブログでは、「テクニック」と「基本」のどちらも解説して、「基本」があるから「テクニック」が活きることを解説しています。

内容は、怪我の治した方(体について)・技術の基本とテクニック(技について)・心を育てる(心について)の3つにカテゴリを分けて発信しています。

すこしでも、皆さんのテニスライフと人生の役に立てたなら、これほど嬉しいものはありません。

もし、よろしかったら、感想や抱えている問題など、なんでも結構ですのでお問い合わせからご連絡くださいね!

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます!!