・テニスの歴史が知りたい!

・誰かにいいたくなるテニスの話が知りたい!

・テニスの歴史を読みやすくまとめて欲しい!

こんちには!ぐっど(@good__tennis)です!

①はじめての教え子はプロ選手に。

②プロ選手の復調を複数人指導した経験あり、得意。

③本戦選手を多数育成。

④小学高学年から、コーチングをする。

⑤選手のメンタル強化も得意。

⑥公立の外部コーチの経験あり。

⑦プロ選手専属のストリンガーの経験あり。

今回は、『テニスの歴史』についてです!

好きなスポーツや趣味の歴史って気になりますよね。

ちなみに、日本って世界で一番古い国らしいです!

では、まず目次を見てくださいね。

テニスの起源

ではさっそく、語源は何か・起源はどこか・進化をみていきましょう。

テニスの語源

テニスの語源には諸説あります。

有力とされているものから、順番にあげていきますね。

①ジュ・ド・ポーム(手のひらのゲームという意味)という遊びの中で、サーバーがフランス語で「tenez!(トゥネス!)」、日本語では、「(ボールを落とさず)取ってみろ!」と叫んでサーブを打ったところからといわれています。

②イギリス人には、「tenez!(トゥネス!)」を「テネッツ!」と聞こえたため、テニスとなったという説があり、

③1399年にイギリスの詩人であるジョン・ガウワー氏が「平和を讃えて」という詩で書いた「TENETZ」が「テニス」の語源ともいわれています。

紀元前のエジプトがテニスの起源に有力

起源も諸説あります。

こちらも、有力とされているものから、順番にあげていきますね。

①紀元前3000年頃、ナイル川のデルタ上にあったチニス(Tinnis)またはタミス(Tamis)と呼ばれた街で、古代エジプトで行われていた「ボールを打ち合うゲーム」がテニスの起源といわれています。

その「ボールを打ち合うゲーム」の様子を描いた壁画がエジプトに残されており、数人がボールを打ち合う姿が壁画に残っています。

スポーツや遊びではなく、何かの宗教行事ではないかと考えられているようです。

②ペルシャ地方の球技から生まれたという説もあります。

11世紀頃フランスでテニスの原型が誕生

語源でも出てきましたが、ジュ・ド・ポーム(「手のひらのゲーム」の意味)がテニスの原型だと考えられています。

11世紀、フランス修道院の回廊で貴族が始めた遊びで、エジプトの壁画を真似たようです。

庭や室内で線でエリアを作り、手で打って遊ぶというもの。

このジュ・ド・ポームという遊びは、大変おもしろかったらしく、フランス王ルイ10世(1289年10月4日 – 1316年6月5日)もハマり、体を壊すぐらい頑張ったようです。

現代と同じですね!

その後、しばらくすると、ラケットらしきモノが発明されます。

近代テニスの歴史

今のテニスのようになったのは、いつなんでしょうね!

ローンテニス

1873年12月、イギリスのウォルター・クロプトン・ウィングフィールド少佐が「スフェリスティキ(スティッキ)」というスポーツを作り、このスティッキがローンテニスの始まりです。

スフェリスティキは、「球戯術」という意味。

つまりローンテニスはイギリスで誕生しました。

ローンテニスは、軟式テニスボールみたいなボールを、今のテニスと同じようにネットを挟んで打ち合う遊びで、ジュ・ド・ポームに似たものです。

ローンテニスの「ローン」は「芝生」という意味。つまりローンテニスは「芝生テニス」。

ウィングフィールド少佐は、ネットとラケットなどをセットで販売し、持ち運びができて、芝生があればどこでも楽しめるようにしました。

この「芝生があればどこでも楽しめる」というので、ローンテニスという名前がつきました。

対して、ジュ・ド・ポームをイギリスでは、「リアルテニス」と呼ばれます。

テニス用具の歴史

次は、ラケット・ボール・テニスウェアの歴史をみてみましょう!

テニスラケットの歴史

16世紀に入ると、手が痛くなるという理由で、

ジュ・ド・ポームの時代に素手だったものが、素手に革紐 ➔ グローブ ➔ 木の棒と変化し、バトワールと呼ばれる一枚板を削ったラケットに進化をとげます。

そして、ローンテニスの産みの親ウィングフィールド少佐はテニスラケットを発明します。

この少佐発明のラケットが現在のテニスラケットに近いものでした!

少佐の発明から長い間、木製ラケットでしたが、1967年にスチール製のラケットが誕生し、翌年にはアルミ製のラケットが誕生します。

今ではカーボン素材となり、カーボンの進化系の炭素繊維強化プラスチックのラケットが最新のラケット素材となっています。

素材の進化により、ラケットの重量や長さ・面の大きさなど工夫されるようになりました。

余談ですが…

1505年のイギリスでは、テニス初の国際試合が行なわれ、イギリスのドーゼット侯VSオーストリアのフィリッペ大公の試合では、

オーストリアのフィリッペ大公はラケットを使い、イギリスのドーゼット侯は素手でした。

そこで、素手のドーゼット侯に15点のハンデをあげたと記録に残っているそうです。

ラケットの開発は、ほうきやブラシの製造業者がラケットの製造を行なっていたのですが、1550年頃にラケット製造業組合が独立し、少しずつ大量生産ができるようになりました。

その時代、ラケットは手作りだったようです。

いいですね!手作りの特注ラケット、作ってみたいですね!

以前、特注ラケットを15万円ほどで作れると聞いて、考える間もなく諦めました!あはは…

ストリングス(ガット)の歴史

ストリングス(ガット)が張られるようになったのは、1550年頃からです。

ストリングスは、弾力のある糸を張り、ボールを飛ばす役割をします。

はじめは、羊の腸(ガット)を使い、牛の腸が使われたり、クジラのヒゲが使われたり、様々な工夫がされました。この天然素材のストリングスを「ナチュラルガット」といいます。

今では、ナイロン・ポリエステル・シンセティック(「人工的な」の意味)が主流となっていますね。

プロ選手や愛好家の間では、今でも天然素材である「ナチュラルガット」を張る人もいます。

ナチュラルガットは、丁寧かつきっちり張ると、もう他のストリングスは使えないほど良いです!

ナチュラルガットは、最高ですね!

テニスボールの歴史

はじめのテニスボールは、羊などの動物の腸を、革や羊毛などで包み込んで紐で巻いたものでした。

作られた当初、ボールは弾きも悪く、バウンドが変わるなどプレーするのは大変だったようです。

ところがこのあと、ボールは画期的な進化をとげます。

1872〜1874年頃、ドイツでゴムのボールが誕生!

そのゴムボールに、イギリスのヒースコート氏が糸や布を巻いて実用化に成功!

現在のテニスボールに近いものが発明されました。

芝生の上でもよく弾み、プレーの幅が広がり、より一層テニスが楽しいものとなりました。

昔の人には感謝しかありませんね!

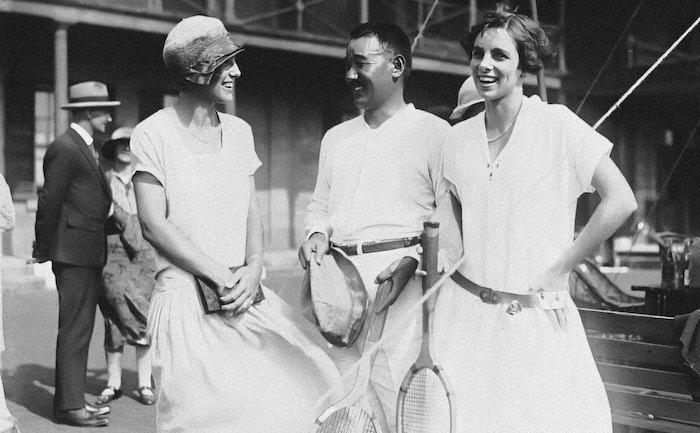

テニスウェアの歴史

はじめの頃テニスウェアは、女性がひらひらの長いスカートのドレス姿、男性は白い長いズボンのスーツ姿でした。

紳士淑女の貴族遊びだったのですね!

その後、1877年からテニスウェアに変化がおきます。

「お遊び」から「競技」になるにつれ、動きやすいようにスカートとズボンの丈が短くなっていきます。

1900年代中頃、ショートパンツのような短さまでになります。

1990年代、丈は少し長くなり、今の形に落ちつき現代のスタイルとなります。

現代は、ルールが定められており、

たとえば、ウィンブルドン選手権では、上下とも白を基調にしたものを義務付けされました。

この規定は、1884年初代ウィンブルドン選手権女子シングルス優勝者のモード・ワトソンがテニスウェアを上下とも白で統一していたことに由来します。「四大大会の歴史」のところで後述します。

ドレス姿の時代、テニスは優雅な遊びだったんでしょうね。

テニスコートの歴史

次は、コートの歴史です。種類と変化をみていきましょう!

テニスコートの種類(サーフェス)と特徴

テニスコートは、主流なもので5種類あります。

それぞれ特徴をみていきましょう!

①オムニコート(砂入り人工芝)

②クレーコート(土)

③グラスコート(芝)

④カーペットコート(じゅうたん)

⑤ハードコート(セメント・アスファルトに合成樹脂などでコーティング)

※他にもマイナーなコートがいくつかあります。代表的なのは「体育館」などの「床」です。

①オムニコート(砂入り人工芝)

特徴

コートスピード:

コート表面に砂がまかれているので、バウンド後は球足が遅くなる。

ボールの弾み:

コート表面の砂の量によって変わります。少ないとバウンドが高く、多いと低い。

身体への負担:

基礎地盤が、セメントなど硬い素材なので体に負担がかかる。

シューズとの接地:

コート表面の砂の量によって変わります。少ないとひっかかりやすく、多いとすべりやすい。

維持管理の容易さ:

雨が降っても水はけがよく、砂の管理以外は比較的に楽。

①住友ゴムの商標登録製品。

②1982年5月、兵庫県の加古川テニスクラブに、日本初のオムニコートが誕生!

②クレーコート(土)

特徴

コートスピード:

コート表面の土がボールをつかむため、球足が遅くなる。

ボールの弾み:

あまり高く弾みません。土の状態にもよりますが、通常はオムニコートと同じ程度。

身体への負担:

コート表面の土が柔らかいため、体の負担は少ない。土の状態によって変わる。

シューズとの接地:

コート表面が土なので、すべりを予想しながら動きを行なう。

維持管理の容易さ:

管理は大変です。定期的な散水や整備・除草・転圧などを行なう必要がある。

①土なので、雨や雪には弱いです。すぐプレーできなくなります。

②球足が遅くなり、ラリーが続く傾向です。

※ちなみにラリーの世界最長記録は634回。1984年ジーニートーナメント女子シングルス1回戦で世界ランク93位のビッキー・ネルソンと、同ランク172位のジーン・ヘプナーによる一戦でした。

③グラスコート(芝)

特徴

コートスピード:

コート表面が芝のため、ボールが芝ですべって早くなる。

ボールの弾み:

コート表面が芝のため、バウンドが低い。

身体への負担:

コート表面が芝で柔らかいため、体への負担は少ない。

シューズとの接地:

芝ですべりやすく、専用の靴を履く方が良い。

維持管理の容易さ:

芝生という天然の植物を育成するのと同じなので、大変管理に難しい。

①ウィンブルドン選手権のコートとして有名

②日本国内でも、2箇所天然芝テニスコートがあります。

④カーペットコート(じゅうたん)

特徴

コートスピード:

コート表面がよくすべるので、球足は早くなる。

ボールの弾み:

コート表面がすべるため、バウンドが低い。

身体への負担:

コート表面が柔らかいため、体への負担は少ない。

シューズとの接地:

すべりにくく専用の靴があると良いです。カーペット用は溝がほとんどないのが特徴。

維持管理の容易さ:

定期的に大型の掃除機をかける必要がある。

①テニススクールに多いです。

⑤ハードコート(セメント・アスファルトに合成樹脂などでコーティング)

特徴

コートスピード:

コート表面が硬いため、ボールがすべって早く感じる。

ボールの弾み:

コート表面が硬いため、高く弾みます。弾道の予測がしやすい。

身体への負担:

コート表面が硬いため、体に負担がかかる。

シューズとの接地:

表面をコーティングしてあり、すべりにくいので一般的には動きやすい。

維持管理の容易さ:

特別な管理が必要なく、維持管理はしやすい。

①熱を吸収しやすいため夏は熱対策が必要・雨が降ると使えなくなります。

②世界中で主流のコートで、プロのトーナメントでも多く使われています

芝生のコートで、テニスやってみたいですね!

テニスコートの変化

ジュ・ド・ポームの人気がでてくると、専用のコートが作られました。

上流階級では、狭い室内のコート「クルト・ポーム」を楽しみ、一般階級では、広い野外コートの「ロング・ポーム」を楽しむようになりました。

ロング・ポームは、ローン(芝生)テニスにつながっていきます。

ローンテニスが誕生した1873年当時のテニスコートは、真ん中がくびれた砂時計型。

その後すぐ改良されて、今のような長方形のコートになります。

ネットの高さも少しずつ変化していき、1874年頃は1.42メートルとかなり高く、選手は下からサーブを打つアンダーサーブを行なっていたようです。

その後、1877年ウィンブルドン第1回大会で0.99メートルになり、1883年に0.914メートルとなり現在の高さになりました。

現存する最古の室内コートは、ハンプトンコート宮殿のコート1530年製、フォークランド宮殿のコート1539年製。古いコートが現代に残っているんですね!ロマンです!

日本のテニスの歴史

日本にテニスが伝わった時期

日本にテニスが伝わった時期には諸説ありますが、2つの説が有力で、

①1876年、横浜や神戸などの外国人居留地に伝わった説

②1878年、東京高等師範学校(現・筑波大学)の米国人教員リーランド氏が伝えた説

この2つがあります。

どちらにしても、明治時代のはじめに伝わったことがわかります。

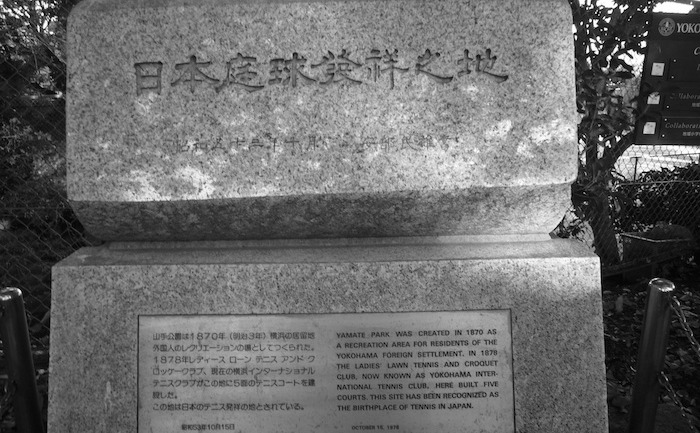

日本テニス発祥の地

1878年(明治10年)、日本初のテニスコートが作られます。

横浜の居留地外国人専用のレクリエーションの場として山手公園に作られました。

公園内には「日本庭球発祥之地」と書かれた記念碑が立てられています。

戦後のテニスブーム【ミッチーブーム】

1958年(昭和33年)〜1959年(昭和34年)、テニスの大ブームが起こります。

それは、当時の明仁皇太子殿下(あきひとこうたいしでんか)と、のちの皇太子妃(こうたいしひ)となる正田美智子様のご成婚により、「ミッチーブーム」という社会現象にまで発展。

軽井沢でお二人がテニスを通じ、お知り合いになり、「テニスコートでの自由恋愛」でご結婚。

この美談が、「ミッチーブーム」と「テニスブーム」を起こしました。

ミッチーこと正田美智子様は、2023年現代でもご存命です!

上皇后陛下として日本国を、お支えあそばされております。

天皇皇后両陛下や上皇上皇后両陛下は、世界からも尊敬されていますね!

テニスの大会の歴史

四大大会の歴史

テニスの四大大会は、ウィンブルドン・全米オープン・全仏オープン・全豪オープン。

この四大大会は、グランドスラムとも呼ばれます。

1877年、ローンテニスが誕生してわずか5年で、ウィンブルドン選手権が開催されます。

第一回ウィンブルドン選手権大会を開催したのは、「オールイングランド・クロッケークラブ」。

このテニスクラブは経営難で、ローラーが修理できず、修理するための資金集めが目的でウィンブルドン選手権大会を開催しました。ピンチはチャンスですね!

この1877年の第一回ウィンブルドン選手権大会は、男子シングルスのみ、22人のアマチュア選手が出場。

その7年後の1884年に女子シングルスが初開催され、初代優勝者の地元選手モード・ワトソンが白いウェアで統一していたことが、ウィンブルドンの白ウェアルール始まりとなりました。

1968年、全仏オープン・全米オープンが初開催。

1969年、全豪オープンが初開催。

全米オープンの前身として、

1881年に「全米選手権」が開催。

全仏オープンの前身として、

1891年に「フランス選手権」が開催。

1925年から「フランス国際選手権」となる。

全豪オープンの前身として、

1880年にオーストラリアのビクトリア州で「州選手権」が開催。

1905年から「全豪選手権」となる。

ウィンブルドンの始まりの理由が、「修理費の資金集め」だったとはおもしろいですね!

まとめ

今回はテニスの歴史を紹介しました!

エジプトで生まれ、フランスへ伝わり、ヨーロッパ各地に広がり、娯楽としての遊びから競技へと変わっていきました。

日本でも盛んになり、勝ち負けを争うようになりました。

日本でテニスなどのスポーツは、勝ち負けを争うよりも、自分自身の鍛錬をテニスを通じて楽しむという「心を育てる」という面を大切にしてきました。

心を育てる楽しさが、結果的にあなた自身を強くし、試合にも勝てるようになるのだと思います。

心を育てるのは、相手選手にも敬意を忘れないテニスの紳士淑女精神にもマッチします。

子ども達には、思いやりの精神を育てることもできますし、強い心を育てられます。

テニスを通じて、困難に負けない心を育ててほしいなと思います。

すこしでも、皆さんのテニスライフと人生に役に立てたなら、これほど嬉しいものはありません。

もし、よろしかったら、感想や抱えている問題など、なんでも結構ですのでお問い合わせからご連絡くださいね!

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます!!