・サーブの打ち方が知りたい!

・もっと強いサーブが打ちたい!

・もっと入るサーブが打ちたい!

① サーブの基本がわかる

② 勝つためのサーブが打てるようになる

③ フラットサーブが打てるようになる

④ スライスサーブが打てるようになる

⑤ スピンサーブが打てるようになる

⑥ 格段に強く入るサーブが打てる

⑦ サーブが楽しくなり打ちたくなる

⑧ 本当のサーブの知識が得られる

こんにちは!ぐっど(@good__tennis)です!

①はじめての教え子はプロ選手に。

②プロ選手の復調を複数人指導した経験あり、得意。

③本戦選手を多数育成。

④小学高学年から、コーチングをする。

⑤選手のメンタル強化も得意。

⑥公立の外部コーチの経験あり。

⑦プロ選手専属のストリンガーの経験あり。

今回は、「サーブ」をシリーズで徹底的に解説します!

構え方・大切なリズム・打ち方の基本・ボールのとらえ方・フラットの打ち方・スライスの打ち方・スピンの打ち方・良いサーブとは?の考え方まで、強くなるためのサーブをすべて解説!

特にスピンサーブの打ち方は、私以外では教えていないモノです。

プロ選手も上手く強くできるコーチだからこその解説を、楽しみながら読んでくださいね!

「テクニック」は頭を納得させ、「基本」は心を納得させる。

テクニックは大切ですが、もっと大切なのは基本です。

基本を習得すると、テクニック(応用)はむずかしくありません。

問題は、基本技術だと思っていたのに、応用を教えられていた場合です。

これは、本物のコーチでないと分かりません。

基本ができれば、すぐに勝てるようになります。私は実際に教え実績もあるので確信があります。

今回は、『サーブその3・サーブの打ち方』についてです。

「サーブその1・サーブの構え方」「サーブその2・サーブのリズム」を読まれていない方は、読んでからこの記事をお読みになることをおすすめします!リンクを張っておきますね!

一番簡単にサーブを強くし、入るようにしたい方は、下のサーブ・インパクトのコツをご覧ください!

誰でも簡単にできる内容になっています!

トスの上げ方

では、「五本指の腹でボールを持つ」から、みていきましょう!

五本指の腹でボールを持つ

すべて右利きを例に解説しています!

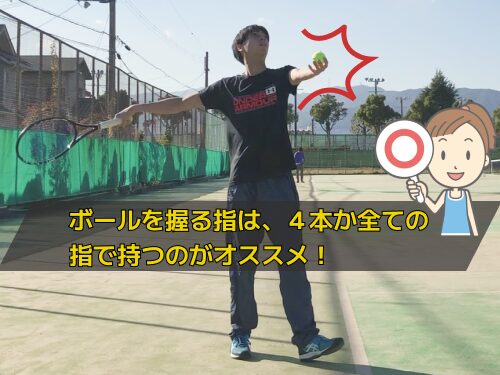

トスを安定させるために、ボールの握り方は大切です。

統計的にですが、四本か五本の指の腹でボールを持つ方が安定感がでます。

もし、トスが安定しないとお悩みの方は、試してみてくださいね!

トスに悩んでいない方は、この部分はスルーしていただいても大丈夫です!

五本の指で持つ方が安定する人が多いです!

浮かせるようにトスをする

トスは、サーブのリズムを決めるのに大変重要です。

まずトスをあげる高さですが、人それぞれのリズムがあるので、どの高さでもよいです。

高くあげると、難しかったり風に左右されやすいので、低い方がいいというコーチがいますが、これから解説するように、正しいトスを身につけると、突風の本当にひどい風以外にボールが流されることは、決してありません。

これは、何度も何度も選手や生徒さんの前で、強い風のときに私が実際にみせて皆が納得してきたところですので、断言できます。

もし、「風に流れるから・難しくなるから」という理由で、トスを低くした方がいいと言われたら、トスと打ち方の基本ができていないだけなので、この記事を読んで実践してみてくださいね!

では、解説します!

トスは、腕を伸ばしたまま肘や手首を使わず、できるだけ下の位置に構えたところから、腕を上にあげていきます。

構えたときに、手首の形を、トスをあげる瞬間の角度に固定しておくと、安定感がでます。

つまり、腕をあげている最中に手首の形を変えてはいけません。

トスをあげる瞬間は、手のひろを「パッとパー」にするだけ。

絶対に手首で「投げて」はいけません。安定しなくなるからです。

感覚やイメージは、トスをあげたい高さに棚や台があって、その棚や台の上にボールを乗せるイメージでボールを「浮かせて乗せる」ように行ないます。

他の表現でいうと、ボールを「押し上げる」イメージです。

すると、ボールはかなりゆっくりな回転(ほんの少しだけ回転してる状態)をしながら上にあがっていきます。

風に流されずにトスをあげるには、この手のひらを「パッとパー」にすることによって、回転がほとんどしない状態にすることで、風に負けないトスをあげることができます。

動画を何度もみて、感覚をイメージしてみてくださいね!

対面で教えると、皆さん簡単にトスのコツを理解できます!

ですので、むずかしく考えることはありません!

手首を使わない

何より注意してほしいのは、手首を使わないことです。

つまり、トスはボールを投げることだと思って、上に投げる選手が多いです。

このような選手は、トスがまっく安定しません。

あるいは、少しの風で流されてしまいます。

手首はしっかりと、手の甲側に折り、その角度を変えないようにしてくださいね!

とはいえ、手首は痛くなるほど、折り曲げてもいけません。適度に角度を保てる手首の形でトスを行なってくださいね!

手首は絶対に動かしてはいけません!

たまにできる「天才」がいますが、真似してはいけません!

天才は見て楽しむモノで、真似をする対象ではないです…。

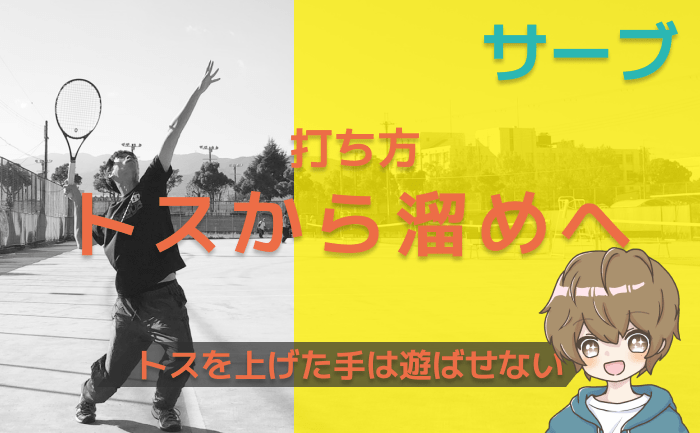

溜めを作るまで

次は、「トスをあげるときのフォーム」を、みていきましょう!

トスをあげるときのフォーム

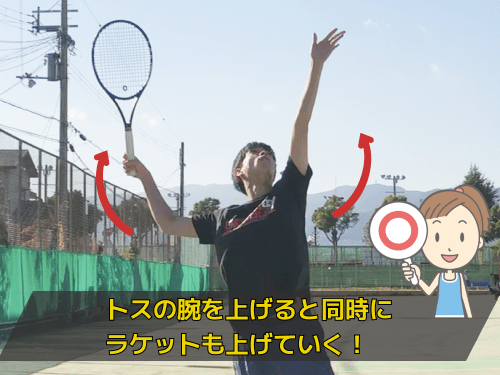

トスをあげるとき、「バンザイ」をするように、ラケットを持っている腕もあげていきます。

「バンザイ」をするとき、できるだけ左右の腕が左右対称となるようにします。

これは、左右対称にする方が、体が楽に動作を行えるのが理由です。無駄な力みがなくなります。

トスをあげたと同時に、顔は完全に上を向きます。

このときに、顔が少しでも相手側を向いていると、このあと説明する溜めが充分にできずに、打点でパワーが逃げてしまいます。

ですので、打った瞬間までしっかりと顔の面を真上に向けておきます。わかりやすいのは、顔を前に向けた状態で打点に力が入るかの実験をしてみれば、すぐに体で理解できます。

これも何度も何度も、実際に選手を教えるときに行なった実験で、すべての選手が納得します。

次にトスをあげた瞬間に、膝をまげて、腰を前に出し、状態をそらして、弓の形(トロフィーポーズ)をとります。

弓の形のときに、前足(左足)に体重が7、後ろ足(右足)に3の割合が、一番安定感のある形です。

理由は、サーブの打点は、前足からだいたい1メートルほど前になりますので、あまり後ろ足に体重が乗っていると、体の移動距離が長くなるから。

この足に乗せる体重の割合を、どうでもいいと説明するコーチがいますが、それは応用技術であって、サーブに慣れてきて、独自に改良するときに行なう方法です。注意が必要です。

特に注意して欲しいのは、あとでも解説していますが、弓の形(トロフィーポーズ)になったときに、「一瞬でもとめるとダメ」です。

一瞬とめると教えるコーチがいますが、「溜め」の理屈を理解していないとしか言えません。

「溜め」は、とまっては溜めの意味がありません。とまっているように見える「間(ま)を作る」のは正解ですが、完全にとまってはいけません。とまっているように見えるだけで、グーッと少し動いているのです。

トスをあげるときも、サーブその2で解説しました「リズム」が頭に入っていると簡単に安定させることができます!

トスをあげた手も大切

トスをあげ終わった左手ですが、皆さん意識したことがあるでしょうか?

実は、パワーを生み出すのにとても大切なんです!

運動に慣れている方なら、自然とできるのですが、できていない選手も多いので、解説しておきます。

トスをあげ終わった左手は、相手側に向けることによって、左肩が「絞られて肩が入った状態」になります。これは、パワーを生み出す一つの「溜め」の役割をします。

ですので、トスをあげ終わった左手は、相手側にむけ、下に振り下ろしながら体に引き付けることで、右腕を伸ばしやすくなり、ラケットヘッドが走りやすくなり、パワーがボールに伝わりやすくなります。

サーブの早いトッププロは、だいたいできています。特にキレイにできているのは、シェルトンという左利きのプロ選手です。このようにプロ選手を参考にする場合は、ある特定の部分だけを参考にするとよいです。

余談ですが、「肩を入れる」というのをかなり誤解している人が多いです。元は、野球用語だと私は思っていますが、テニスではかなりの人が誤解しています。プロ選手でも肩を入れられていない選手はかなり多いです。素人では、肩を入れるのと腕を入れるのを一緒だと思っている人もいます。

下に肩を入れるとは、どういうことなのかを説明した記事のリンクも張っておきますので、興味がある方はご覧くださいね!

パワーを生み出す「体の力学」が基本技術といわれるモノになります!

全身で溜めを作る

弓の形(トロフィーポーズ)になったときに、「溜め」を行ないますが、絶対に一瞬でもとまってはいけません。何度もいいますが、それほど重要なのです。

理由は、とまるとそれまでの流れがとまり、溜めた状態から動くのにかなりの無駄な体力を使うためです。

そもそもとまるのにも体力を使い、再始動するのにも体力を使います。

これでは、溜めの意味がありません。それならば、はじめからトロフィーポーズからサーブをしてるのと変わりありません。

「溜め」は、バネやトランポリンをイメージすればわかりやすいです。

トランポリンの一番下の状態が、上に伸びあがるための「溜め」の役目をします。これはとまっている状態ではないですね。

一番下にある状態(上に伸びあがろうとする力)で一瞬でもとめることが、どれだけしんどいか分かると思います。もしとめられるとしたら、充分な溜めができていないということです。

「溜め」とは、「間(ま)」といって、一連の動きの中で「力を溜める間」のことをいいます。

ですので、とまってしまっては「間」にならず、「溜め」を最大限に活かすことができません。

かなりマニアックな話になり、理解するのはむずかしいとは思いますので、サーブの一連の動作の中でとまる瞬間は、絶対にないと覚えておいてください。

他のショットでも、余程の例外(タイミングがズレたなど)がない場合は、テイクバックのトップ(ラケットを一番ひいた状態)から、フォロースルーまでとめることはありません!

溜めからフォロースルーまで

次は、「ラケットは肘を中心にして回す」を、みていきましょう!

ラケットは肘を中心にして回す

「溜め」の状態から、ボールを打ちにいくときに、ラケットは背中部分で回ります。

背中部分でラケットを回すことで、ラケットヘッドにスピードを加えて、その遠心力でラケットを上(打点)に持ち上げやすいくするためです。

そのラケットが回るときに、肘を中心にしてラケットを回すと、パワーと安定感が同時にでます。

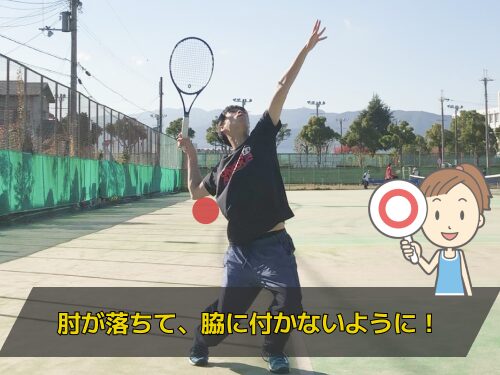

注意するところは、肘を下げてはいけません。

肘をさげると、ラケットを上に持ち上げるために肘を伸ばすのですが、無駄な距離ができてしまい、パワーも安定感も下がってしまうからです。

ですので、脇に肘が付かないようにしてから、ラケットを背中で回すようにします。すると、無駄のない動きとなり、ラケットをスムーズに打点に持ち上げられます。

意外に大事な肘です!笑

弓の形・トロフィーポーズ時の注意点

弓の形のとき、つまり「溜め」を作っているときの注意点は、とまらない以外にもあります。

上半身の使い方です。

上半身は、そらして上を向きますが、この上を向いたままボールを打つ感覚が非常に大切です。

つまり、ボールを打ちにいくときに、上体を戻してしまうと、せっかくの溜めが逃げてしまいます。

理由は、日本人は足腰が強く、上半身は下半身に従わせると、強いパワーがでるのですが、下半身→上半身→腕→手首→ラケットとパワーが伝わるときに、上半身に伝えた時点で溜めが完全になくなるのが原因です。

かなりマニアックですね!笑

簡単に説明すると、日本人は、下半身に溜めパワーを直接、腕に伝える方が溜めを最大限活かせる体の作りになっているということです。

ですので、上半身は戻さずに上を向いたままにすることが大事になるわけです。

例外として、たまに欧米人のように上半身に力を伝えてもパワーをだせる日本人がいます。私が見てきたプロ選手でも一人だけいました。でも、これは例外中の例外です。

多くのプロ選手が、この上半身の使い方のせいで、サーブが弱くなっています。

日本人は、下半身に溜めた力を、腕に直接伝えた方がパワーが逃げないと覚えておいてくださいね!

ちょっとマニアック過ぎかも知れませんが、サーブを強くするためには絶対に必要なことです!

腕は伸ばすだけ

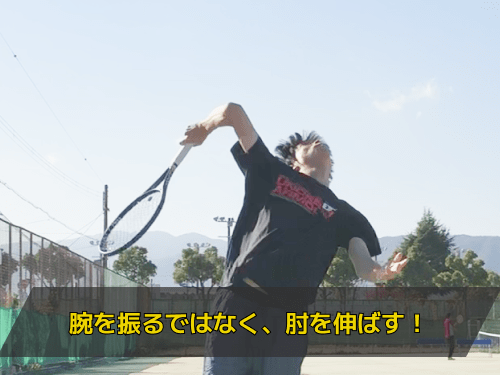

ラケットが背中で回り、ボールを打ちにいくとき、腕は伸ばすだけでいいです。

理由は、伸ばすだけにしないと、打点でラケットヘッドが走らないから。

専門用語では、「ヘッドがかえる」といいます。ヘッドスピードを出すことです。

腕を円をかくように振ってしまうと、肘と手首の関節にロックがかからず、関節がしならず、ラケットヘドが走らなくなります。そうなると、弱いサーブしか打てなくなります。

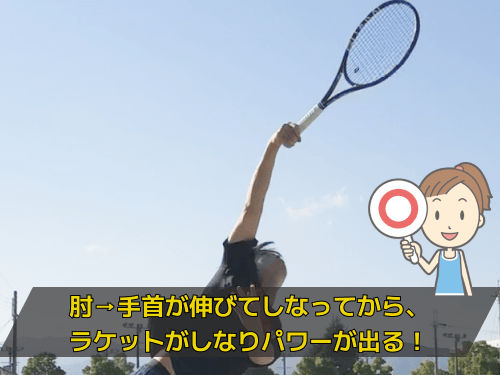

まず、肘関節がロックし、手首の関節がロックして、手首がしなることでラケットヘッドが走ります。

この一連の流れを出すために、腕は振らずに、腕をあげて肘を伸ばすだけでいいのです。理屈でいうと、ムチをしならせる動きに似ています。

あとは、打点でラケット面をボールに向けたら良いだけ。フラット・スライス・スピンで向ける角度が違ってきます。

打った本人がびっくりするスピンサーブの打ち方も解説していきますので、楽しみにしてて下さいね!

次にフォロースルーですが、

肘が伸びて、手首がしなり、ラケットヘッドが走ると、フォロスルーは自然とできます。打つときに内転だの外旋など、まったく意識する必要ありません!怪我や故障のもとになりますので、絶対に意識して行なわないでください。

肘が伸びたら、肘は勝手に曲がり始めます。それが自然なフォロスルーです。

正確にいうと、ラケットヘッドが走ってから、自然な体の動きでフォロスルーできないのは、完全に体の使い方が間違っているせいです。打ち方が悪いせいです。

体の横にラケットを流すと教えるコーチがいますが、完全に間違いです。

そんな事をしてると、リターンの対応が完全に遅れます。勝つための技術ではなくて、レッスンのための見せかけだけの技術です。ボレーでもよくレッスンで見かけます。

勝つためのボレーとレッスンのボレーはまったく違います!

サーブのフォロースルーは、肘が曲がってきて終わりです。つまり体の前で終わります。その後すぐにストロークのための構えに入るからです。

勝ちたい人は、勝つための技術を習得してくださいね!

空手で、スポーツ空手を実践空手があるのと同じです!

効果的なフォームの練習方法

では、最後に効果的な練習方法を解説しておわります!

練習方法①

まず大切なのは、なるべく基本通りのキレイなサーブを打っている人の動画を何度も見て、基本を説明したポイントを見ながら、イメージを作ること。

これをすると、上達速度が格段にあがります。

練習方法②

次に、自分で練習するときに、フォームの途中で絶対にとめないこと。

どういうことかというと、たとえば、トスをあげた動作でとめてやり直す反復練習、ラケットを背中で回すところでとめてやり直すを反復練習しないこと、スイング途中でとめないことです。

理由は、途中でフォームをとめると、前後の動きと連携がとれなくなるからです。

だからもし、とめないといけない状況があったら、必ず一連の動きをしてから、その練習を終わるようにしてください。

でないと、フォームがギクシャクする原因になります。

練習方法③

最後ですが、フォームを体におぼえさせるときは、ゆっくりと確かめながらフォームの動きをすると良いです。

「体がおぼえる」理屈は、体の細かい筋肉がその動きが行ないやすいように、鍛えられるからです。

つまり、細かい筋肉がつくことによって、体が違和感なく動くようになります。

ですので、習得に時間がかかるのは、筋肉がつくまで時間がかかるのが原因です。

早く習得したければ、細かい筋肉が早くつくようにすればいいということになります。

そのための方法も下にリンクを張っておきますので、興味があればご覧くださいね!

理屈を知っていると、上達スピードは格段にあがります!

だから、身体障害者で足の悪い私が、1年でインカレ出場した友人に勝てますし、選手を教えても最速で強くすることができます!

まとめ【実話あり】

今回は、「サーブのコツ・サーブの打ち方」でした。

いかがだったでしょうか?

サーブは、フォアと同じで、色々な形(フォーム)で打てるショットなので、基本を学ぶのが大変ですが、正しい基本を学ぶことができれば、決してむずかしいショットではありません。

ぜひ試してみてくださいね!

橋の下にあるテニスコートで、大人の人を教えていたことがあります。

その日、台風が来ていて、すごい風でした。

橋の下なので、ぬれることはないので、レッスンはしましたが、皆さんサーブ練習でトスが安定しません。笑

台風が来ているので当然ですよね!

そこで、風に負けないトスを教えることになりました。

私は正直、「この風では無理!笑」と思いながら冗談のつもりで教えていたのですが…

なんとその風にもトスは負けなかったのです!

これには私が一番驚きました!皆さんは、「ホンマやっ!」程度なんですが、私はこのボールおかしいんじゃないか?と、思いながらトスをあげていたのをおぼえています。

で、何度かボールを変えて試したのですが、やっぱり負けない。

少し揺れるんですが、少しも流れない。

なので、試合ができる程度の風なら、間違いなくトスは安定します!笑

すこしでも、皆さんのテニスライフと人生の役に立てたなら、これほど嬉しいものはありません。

もし、よろしかったら、感想や抱えている問題など、なんでも結構ですのでお問い合わせからご連絡くださいね!

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます!!