・サーブの立ち位置をなんとなくでしている

・正しいサーブの立ち位置がわからない

・サーブのラリーに弱い

① サーブの基本の立ち位置がわかる

② サーブの立ち位置の考え方わかる

③ サーブでどこに立てば良いかがわかる

④ サービスゲームでキープすることできる

⑤ サーブ後を優位に展開できる

⑥ 自分で立ち位置を工夫できるようになる

⑦ どこに打つかで決めなくなる

⑧ 勝つ考え方がわかる!

こんにちは!ぐっど(@good__tennis)です!

①はじめての教え子はプロ選手に。

②プロ選手の復調を複数人指導した経験あり、得意。

③本戦選手を多数育成。

④小学高学年から、コーチングをする。

⑤選手のメンタル強化も得意。

⑥公立の外部コーチの経験あり。

⑦プロ選手専属のストリンガーの経験あり。

今回は、「サーブの基本の立ち位置と考え方」を解説します!

「まとめ」では、「ある大学生がプロ選手に教えてもらった結果の実話」を載せています。最後までご覧くださいね!

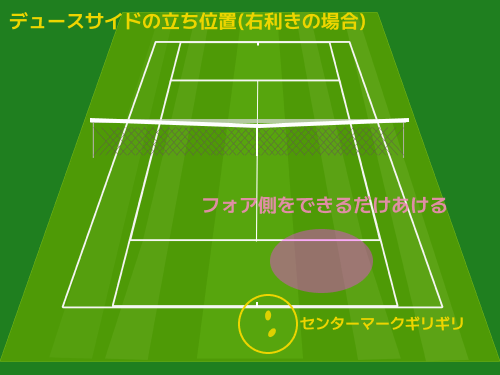

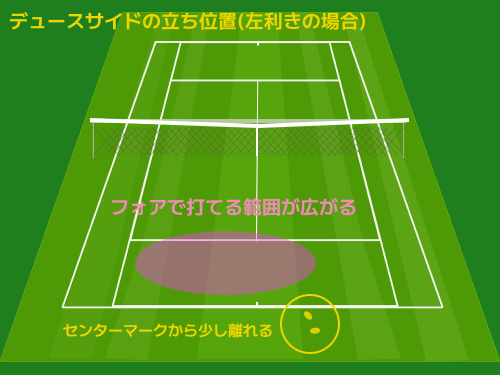

デュースサイドの立ち位置

ではさっそく「デュースサイドの立ち位置」を、みていきましょう!

サーブを打つ位置で、ルールの範囲内から打つのは知っていても、試合を優位に展開する上での立ち位置を知っている人は、プロ選手でも少ないです。

だいたいの選手は、「サーブが打ちやすいから」という理由です。

つまり試合の展開を考えて、決めていない。

そのような考え方では、勝てる試合も勝てなくなりますね。

では、どこに立てば、試合を優位に進められるのか…解説していきます。

デュースサイドでは、右利きの人はセンターマークギリギリが立ち位置です

左利きの人は、センターマークから1メートルほど離れたところが立ち位置。

この理由は、最後にお話します。次にアドバンテージサイド(アドサイド)の立ち位置です。

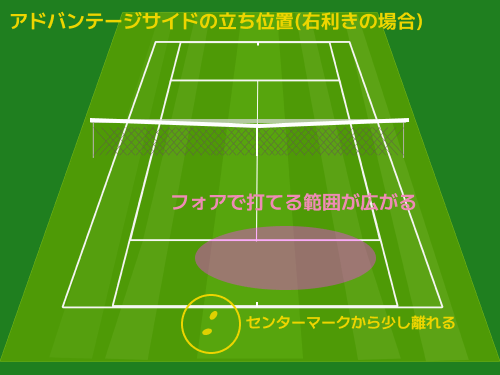

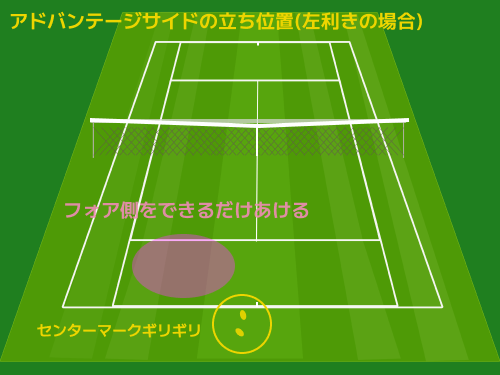

アドサイドでの立ち位置

では次は「アドサイドでの立ち位置」を、みていきましょう!

アドバンテージサイドでは、右利きの人はセンターマークから1メートル離れたところが立ち位置。

左利きの人は、センターマークギリギリが立ち位置。

では、どうしてこの立ち位置が、基本になり、試合を優位に展開できるのかを見ていきましょう!

立ち位置の考え方

では最後に「立ち位置の考え方」を、みていきましょう!

どんなサーブを打つかで決めない

テニスは、1ポイントずつ積み重ねるスポーツです。

特殊なポイントの取り方をしても、4ポイントが一度に入ることや、いきなり1セットを取れることはありません。

サヨナラホームランのような劇的な瞬間もありません。

つまり、着実にポイントを重ねることが重要になります。

サーブだけでゲームが決まるわけではありません。

そのため、サーブの種類に応じて立ち位置を頻繁に変えると、相手に読まれやすくなります。

また、感覚が乱れてサーブの調子を崩す原因にもなり、逆に勝ちにくくなることがあります。

どのサーブを打つかによって立ち位置を調整することは、「勝ち続ける」ことにはつながりにくいです。

だからこそ、プロの選手でも、サーブの種類に応じて立ち位置を変えることはほとんどありません。

逆に、そういった選手が現れたら、観ている側としては面白いかもしれませんね。

サーブの立ち位置は、どんなサーブを打つかで決めていると、着実にポイントを積み重ねられなくなります!

トリッキーなサーブは試合では通用しない

テニスは、サーブだけで試合が決まるわけではありません。

たとえサーブが弱くても、その後の展開次第では、試合を優位に進めることができます。

特に、トリッキーなサーブが注目されることがありますが、例えばキックサーブや、トスを背中側に上げてキックサーブと見せかけてスライスを打つようなサーブは、試合では通用しないことがほとんどです。

これらのサーブは、何度も成功するような技術ではないからです。

前述したように、テニスは1ポイントずつ積み重ねるスポーツです。

トリッキーなプレースタイルよりも、王道のスタイルの方が勝ちやすいのは、この地道なポイントの積み重ねが重要だからです。

テニスはボクシングのように、一発で大逆転が起こるようなスポーツではありません。

ここまでの要点を押さえた上で、最後にサーブの立ち位置についての考え方をお話しします!

テニスは1ポイント1ポイントの積み重ねが大切なスポーツ!

サーブ後の展開を考える

サーブの立ち位置は、サーブ後の展開を考慮して決めます。

例えば、右利きの選手がデュースサイドからサーブを打つ場合、

センターマークに近い位置に立つのは、フォア側をオープンにするためです。

理由は、3球目をできるだけフォアで攻めたいからです。

また、右利きの選手がアドサイドでサーブを打つ際に、センターマークから約1メートル離れて立つのも同じ理由です。

たとえフォアよりもバックが得意な選手でも、フォア側をオープンにしておくのは有効です。

なぜなら、相手にバックが得意だと悟られないようにするためです。

フォア側をあえてオープンにして、相手に気付かれないようにできます。

フォア側をオープンにしていない選手は、何も考えていないか、独自の展開を意識している可能性がありますが、

プロ選手を含む多くの選手は、特に深く考えずにセンターマーク近くからサーブを打っていることが多いです。

サーブの立ち位置は、サーブをどのように打ち、次の展開をどのように進めるか、

つまり自分の勝ちパターンに基づいて決めると良いでしょう。

例えば、左利きでサーブに自信がある場合、アドサイドからスライスでコートの外にレシーバーを追い出せるならば、センターマークから少し離れて打っても良いという判断ができます。

その場合、レシーバーがリターンの得意な選手だった場合、ストレートに打たれてバックで「3球目」を打つことになります。

自分のサーブ力、相手のリターン力を天秤ではかり、どのような展開にもっていくと、得意な勝ちパターンにもっていけるのかを考えて、立ち位置を調整すると良いです。

それでも、多くの選手は、今回紹介した基本的な立ち位置を取ることが多いかと思います。

テニスは技術だけの問題ではありません!

そこが本当にテニスが面白いところです!

まとめ【実話あり】

今回は、「サーブの基本の立ち位置と考え方」でした。

いかがだったでしょうか?

皆さんがテニスを通じて、人生が豊かになるように願っています!

ある大学では、現役プロ選手をコーチとして招いていました。

そのコーチは、サーブの立ち位置をまったく教えてくれなかったそうです。

大学生から直接聞かされました。

当然、教えてもらっているだろうと思い話しをしていると、

まったく話しが噛み合いません。

おかしいなと思って、聞いたのですが、そのようなことは一切聞いたことがないそうです。

その子は、その大学でも上位選手なので、教えてもらっていないのはおかしい。

やはりプロ選手であっても、そこまで考えてテニスをしていないということです。

その選手を教えていたコーチも考えていないということになります。

これには、正直がっかりしました。

それでは、その大学が強くなるわけがありません。

私は、サーブの立ち位置を元プロ選手から教えていただきましたから、

プロもピンキリだということだと思います。

すこしでも、皆さんのテニスライフと人生の役に立てたなら、これほど嬉しいものはありません。

もし、よろしかったら、感想や抱えている問題など、なんでも結構ですのでお問い合わせからご連絡くださいね!

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます!!