・テニスの用語が知りたい!

・すべてのテニス用語が知りたい!

・各種類別、五十音順で並べて欲しい!

こんにちは!ぐっど(@good__tennis)です!

①はじめての教え子はプロ選手に。

②プロ選手の復調を複数人指導した経験あり、得意。

③本戦選手を多数育成。

④小学高学年から、コーチングをする。

⑤選手のメンタル強化も得意。

⑥公立の外部コーチの経験あり。

⑦プロ選手専属のストリンガーの経験あり。

こんちには!ぐっどです!

今回は、『テニスの用語集』です!

テニスは、用語がいっぱいありますよね。

種類別さらに五十音順に並べてありますので、見やすいと思います!

では、目次をみてください!

- テニス用品【用語一覧】

- テニスの打ち方【用語一覧】

- テニスのゲーム(試合)で使う【用語一覧】

- Bye(goodbyeの省略形)

- DEF(デフォルト)

- Followed by(FB)

- LL(ラッキールーザー)

- MTO(メディカルタイムアウト)

- Not before(NB)

- WD(ウィズドロー)

- WO(ウォークオーバー)

- OP(オーダーオブプレー)

- Q

- Starting at(SA)

- To be arranged(TBA)

- WC(ワイルドカード)

- アイ・フォーメーション

- アグレッシブベースライナー

- アドバンテージ

- ウィズドロー

- ウィナー

- ウォークオーバー

- エース(サービスエース)

- オーストラリアン・フォーメーション

- オーバーコール

- オーバーネット

- オーバールール

- オールラウンドプレーヤー

- カウンターパンチャー

- キープ

- キープ(ホールド)

- クロス

- ゲーム

- コイントス

- コードボール

- コレクション

- コレクショングッド

- サーバー

- サービスエース(エース)

- サーブアンドボレーヤー

- ジャストアウト(ジャスト)

- シャンク

- シングルス

- シングルス・スティック

- ストレート

- セット

- セットブレーク

- セルフジャッジ

- タイブレーク

- タッチネット

- ダブルス

- ダブルフォルト

- チャンスボール(チャンボ)

- ディサイディング・ポイント

- デフォルト(デフォ)

- デュース

- トイレットブレーク

- ナット・アップ(ノット・アップ)

- ノー・アドバンテージ(ノーアド)

- ノットレディ

- フォルト

- フットフォルト

- ブレイク

- ブレイクバック

- プレイスメント

- プロセット

- ベーグル(団子)

- ポイント

- マッチ

- ミニ・ブレーク

- メディカルタイムアウト

- ラッキールーザー

- ラブ

- ラリー

- リターン

- リタイアメント

- レシーバーズ・チョイス

- レット

- ワイルドカード

- 雁行陣

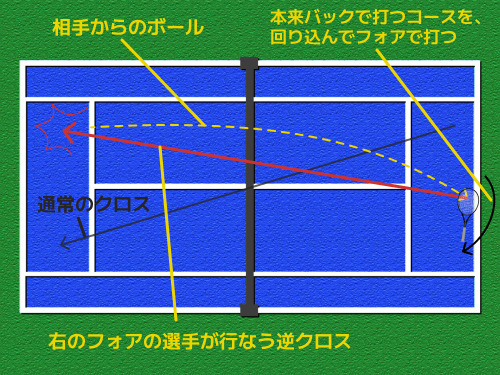

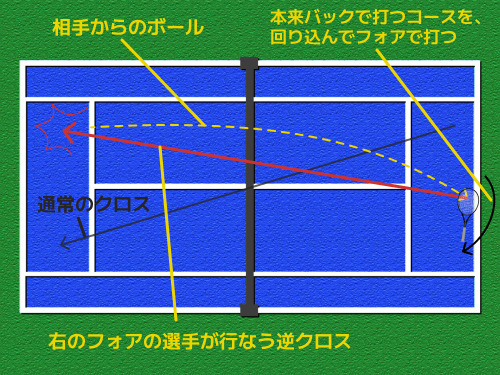

- 逆クロス

- 並行陣

- テニスコートについての【用語一覧】

- プロの大会で使う【用語一覧】

- テニスレッスンで使う【用語一覧】

- テニスその他の【用語一覧】

- まとめ

テニス用品【用語一覧】

さっそく「テニス用品」からみていきましょう!

アンダーグリップ

ラケットのグリップに元々巻いてあるグリップテープ。ラバーや合皮・本皮が使われる。握った感覚や吸汗性・耐久性に問題があり、そのまま使う人は少ない。本皮のアンダーグリップは、そのまま使う人もいる。

オーバーグリップ

グリップテープと意味は同じ。前出のアンダーリップ(元グリ)の上に巻いて使用する。様々な種類があり、太さ・厚さ・耐久性・材質によって、人によって好みが分かれる。ラケットを操作する上で、ラケット自体の次に最重要なテニス用品。

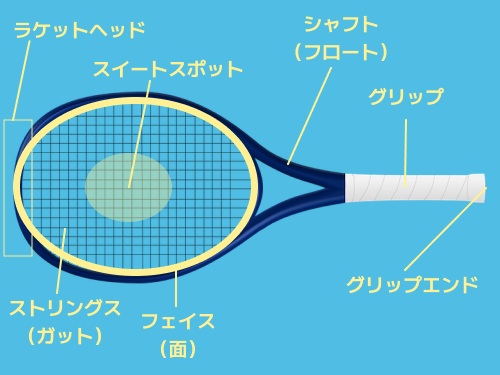

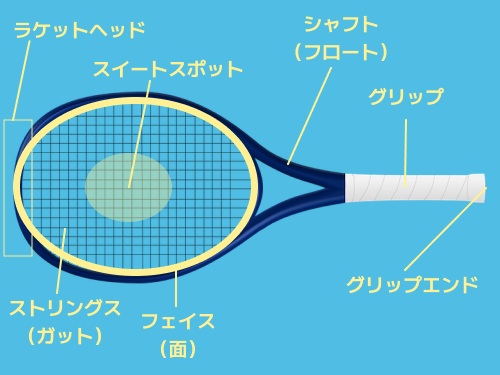

ガット(ストリングス)

ラケットの面に張る弦(糸)。様々な素材があり、ポリエステルやナイロン・人工的なもの、動物の腸でできたナチュナルガットと呼ばれるものがある。ガットは「腸」という意味。

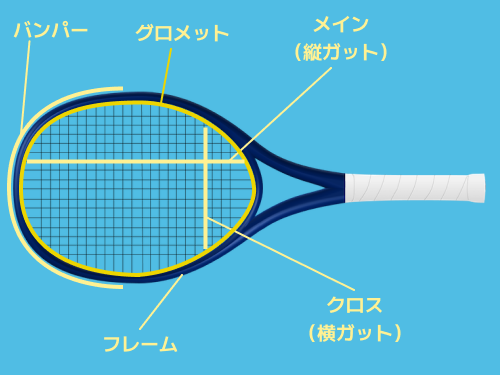

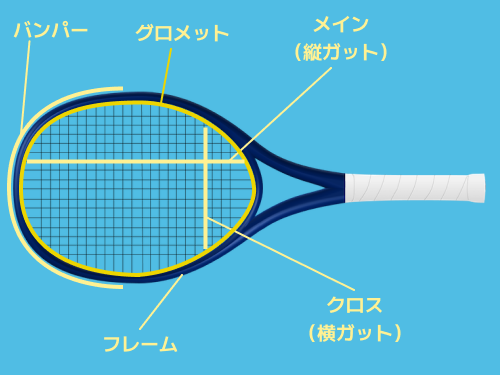

ラケットのイラスト説明はこちらから。

グリップ

ラケットを握る部分。八角形になっており、どこを握るかで様々な握り方があり、テニスを始めたばかりのときは、自分の最適な握り方を工夫するのも楽しみの一つ。

ラケットのイラスト説明はこちらから。

グリップエンド

グリップの底の部分。開閉が自由にできる。ラケットを振ったときの重さを調整するとき、重りを入れてラケットをカスタマイズしたり、ラケットの中に砂や石・異物が入っているときに開けて掃除する。またスイングのアドバイスなどに使われる用語。

ラケットのイラスト説明はこちらから。

グリップテープ

オーバーグリップと意味は同じ。前出のアンダーリップ(元グリ)の上に巻いて使用する。様々な種類があり、太さ・厚さ・耐久性・材質によって、人によって好みが分かれる。ラケットを操作する上で、ラケット自体の次に最重要なテニス用品。

ゲージ

ラケットに張るストリング(ガット)の太さのこと。様々な太さがある。細いほど切れやすいが打感がよく、太くなると切れにくいが打感が鈍る。学生などのガットがすぐ切れる人が、太めを使う。一般的には細めが多く張られている。

スイートスポット

ラケットのボールを打つ面(ガット部分)の中心部分で、ボールを捉える最適なエリア。スイートスポットを外すと、ボールが極端に飛ばなくなる。

ラケットのイラスト説明はこちらから。

ストリング・セーバー

ガット(特に高級な天然素材のガット)の摩耗を防ぐために使用されるプラスチック。ガットが交差する部分に挟んで使用する。あまり多く使用するとテンションが変わるので注意が必要。

ストリングス(ガット)

ラケットの面に張る弦(糸)。様々な素材があり、ポリエステルやナイロン・人工的なもの、動物の腸でできたナチュナルガットと呼ばれるものがある。ガットは「腸」という意味。

ラケットのイラスト説明はこちらから。

テニスウェア

テニスをするときに着る服装。様々な形や素材があり、動きやすく・おしゃれな・お気に入りのブランドやメーカーの服装でテニスの試合やレッスンに参加するのも楽しみの一つ。

テニスシューズ

テニス専用のシューズ。コートの種類によって履き替える。通常の運動靴よりも丈夫に作られている。脚を踏ん張ってボールを打つとき、靴の形が崩れないようにできている。テニスをするときは、テニスシューズを履く方が、怪我や動きやすいさ・打ちやすさでも格段に違いがでる。

テンション

ラケットに張るストリングス(ガット)の強さ。強く張ると、ボールが飛ばなくなる。緩く張ると、ボールがよく飛ぶ。昔は、上級者が強く張るものだと言われていたが、ラケットが格段によくなり、スピンが主体の現代では、上手い人ほど緩く張る傾向。

ノンプレッシャライズド・ボール

ノンプレッシャーボールやノンプレと呼ばれるテニスボール。ボール内部の空気圧を外の気圧と同程度に作られているので、ボールの空気が抜けずよく弾む。その分、打ったときの感触が硬くなるため、怪我に注意が必要。若い人に人気があり、年配の方には向かない。

ハイブリッド

ラケットに張るストリングス(ガット)の縦糸と横糸の種類を変えて張ること。一般的には、縦糸を柔らかいもの(ナチュラルガットやマルチガット)で張り、横糸を硬いもの(ポリエステルなど)で張る。ガットがよく切れる人は、逆に縦を硬いガット・横を柔らかいガットにする場合もある。

おすすめは、縦を柔らかいガットにする方が打感が体に伝わりやすく上達も早くなる。

何よりも見た目の色を変えるなどしてカッコいい。気持ちのテンションがあがる。

プレッシャライズド・ボール

プレッシャーボールと呼ばれるボール。外気圧より高いガスを入れている。ガスを入れた缶で販売されているのは圧を維持するため。使用していると徐々にガスが抜けて弾まなくなる。使用する頻度が低いと、弾まなくなるのが早くなる。たまにしか使わないときは、ボールをまめに振ったり揺らしたり動かすことで、ボールの劣化をある程度防ぐことができる。

ボール

テニスボール。ゴムボールの表面に、フェルト(メーカーによってはメルトン)と呼ばれる繊毛で覆ってあり、ノンプレッシャライズド・ボールとプレッシャライズド・ボールがある。それぞれの特徴は、こちらにリンクを張っておきます。

ノンプレッシャライズド・ボール(ノンプレ)はこちらから。

プレッシャライズド・ボール(プレッシャーボール)はこちらから。

ラケット

ボールを打つときに使う道具。各部位には呼び方がある。下記のイラストを参照。

ラケットヘッド

ラケットの先部分。レッスンなどによく使われる用語。ラケットヘッドを上げる・下げる・立てる・寝かすなどと使われる。ラケットヘッドを走らせると使用するときもある。ラケットヘッドを走らせるコツは、手首にある。ちなみにボールコントロールも手首を使うことでかなり上達できる。

ラケットのイラスト説明はこちらから。

ちなみに「道具」と言われますが、これは自分と一体になるモノという意味です。

だから、道具は大切にいつも綺麗にアフターケアしてあげてくださいね!

私の経験では、道具を大切にする人は、やっぱりテニスも上手いです。

テニスの打ち方【用語一覧】

次は「テニスの打ち方」に関する用語集です!

アプローチショット

ネットへ近づくためのショット。有利なネット近くでのショット(ボレー・スマッシュ)でポイントを取りにいくために打つ。相手を走らせるためにコースを狙って打つ場合が多い。チャンスボールが来たときに打つショット。

チャンスボールの説明はこちらからどうぞ!

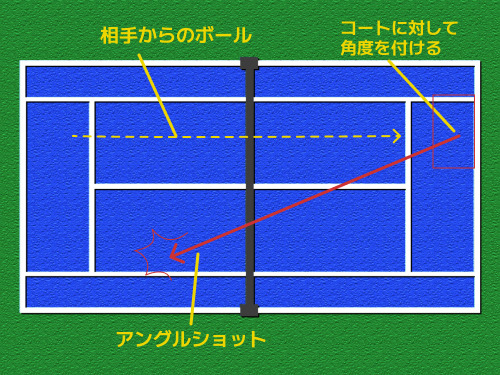

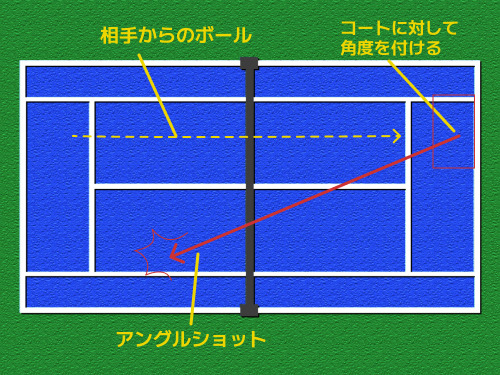

アングルショット(ショートクロス)

コートの浅い部分のサイドライン近くに打つショット。一般的に「角度を付ける」という言葉を使うが、意味はコートのサイドライン近くに打つと、自然と角度が付いて打つことになるから。

インパクト

ラケットでボールを打つ瞬間。打点。

オープンスタンス

打つ方向に向かって、踏み込む足を開いた状態。たとえば、左足が踏み込む足の場合、打つ方向より左側に左足がある状態。体重が乗らないので、打ったボールに重さがなくなる。体も開いた状態のときは、コントロール性能も悪くなる。日本のトップのコーチはオープンスタンスで打つことを極力避けるように指導する。相手の打ってきたボールに追い込まれているときなどに、仕方なく打つ姿勢のこと。極稀に欧米選手のようにオープンスタンスでも力のあるボールを打てる日本選手がいるが、かなりの例外。

グランドストローク

ボールをコートにワンバウンドさせてから打つこと。

グランドスマッシュ

ボールをコートにワンバウンドさせてからスマッシュを打つこと。

スマッシュの説明はこちらからどうぞ!

クローズドスタンス

打つ方向に向かって、踏み込む足を閉じた状態。たとえば、左足が踏み込む足の場合、打つ方向より右側に左足がある状態。通常のラリーでは使用しない。ラリー中走らされて、最後の一歩を打点の方向に踏み出すとき、結果的にクローズドスタンスになる。

サーブ

試合で、各ポイントを開始するときに、一番はじめに打つショット。自分でボールをあげ(トス)、ノーバウンドで打つ。頭の上で打つだけでなく、アンダーサーブといってコート近くに落として打つ方法もある。一回目を「ファーストサーブ」、二回目を「セカンドサーブ」という。

サイドステップ

横にステップをすること。打ったあとポジションに戻るときなどに使用する。サイドステップのコツは、目線を上下・頭を上下させないように、腰の高さを一定させて行なう。つなり「横に飛ぶ」というよりは、カニのような動きに近いステップをすると、目線がブレずに早くステップを踏むことができる。

ジャックナイフ

高く弾んだボールをジャンプしてストロークを打つ。ジャンプして落下するタイミングで打つため、高いボールに体重を乗せて打つことができる。通常、頭より高い打点で打つと体重が乗らずに弱いボールを返してしまうが、ジャンプすることで顔より下で打てるので、力強いボールを返すことができる。ただ、欧米選手のように上半身に重心のある体型だから威力が倍増する。日本選手がしても欧米選手ほどの威力には、なかなかならない。

スクエアスタンス

打つ方向に向かってまっすぐ踏み込んで打つスタンス。基本の踏み込んで打つ姿勢。体重がしっかり乗る。重心が下半身にある日本選手は、打つ方向にまっすぐ踏み込んで打つことで、下半身のパワーをボールに乗せることができ、コントロールもさらに付けやすくなる。余談だか、コントロールは「手首」で付けるもので、姿勢はその手首でのコントロールを補うもの。

ストローク

ワンバウンドしたボールを、フォアハンド(フォア)かバックハンド(バック)で打つこと。

スピン

順回転(手前から奥へかかる回転)のかかったボール。スピン回転などといわれる。下から上にスイングして回転をかける。余談だが、フォアやバックでキレイな捉え方をしたスピンの場合、キレイな順回転ではなく、すこし内から外に向かって回転する(落ちてきて重力のかかったコートすれすれの低いボールを打つときは例外)。

スピンサーブ

上記のスピンをかけたサーブ。コートについたあと高く弾む。どれだけ弾むか分からない予測ができないことを利用して、リターンをミスさせたり、強打させないために行なう。一般的には、フォルトになりにくい特徴を利用して、セカンドサーブに打つことが多い。余談だが、スピン回転を腕や肘の関節でかけようとすると弱くコントロールがきかない。手首を利用することで、キレのあるコントロールのきいたスピンが打てる。

スプリットステップ

相手が打つ瞬間に少しジャンプしたり、予測してる方向にステップすること。一歩目の体の反応を素早くするために行なう。コツは、相手が打つ瞬間に、着地するタイミングで行なう。リターンなどでは特にタイミングが重要で、相手が打つ瞬間には着地をして、「間(ま)」と呼ばれる溜め(タメ)をつくった姿勢を作ることで、リターンの精度を高めることができる。

スマッシュ

頭上高くあがったボールを、高い打点で、相手コートに叩きつけるように打つショット。ノーバウンドで打つとは限らず、ワンバウンドさせて高く弾んだ場合にも打つ「グランドスマッシュ」がある。

グランドスマッシュの説明はこちらからどうぞ!

スライス

逆回転(奥から手前へかかる回転)のかかったボール。スライス回転などといわれる。上から下に打って回転をかける。スライス回転のかかったボールは、相手コートについたあと、コートを滑るように相手に向かって伸びるボールとなる。

スライスサーブ

上記のスライス回転をかけたサーブ。どれだけ滑ってくるか予測ができないことを利用して、リターンをミス、強打させないために行なう。ファーストサーブとしても十分通用する。素直なフラット(まっすぐ飛ぶ)サーブを打つよりもスピードを落としてでも、回転のかかったキレのあるスライスサーブを打つ方がリターンを強打させなくするのに有効。余談だが、スライスサーブばかりスピンサーブばかりではなく、相手が「またスピンサーブかな…」と思うタイミングを読んで、スライスサーブを打つなどすると良い。特に、次のポイントは絶対欲しい!と思うタイミングで、変化させると良い。さらに余談だが、ボールを押すように打つと滑るスライスサーブとなり、ボールを切るように打つと高く弾むスライスサーブ(トップスライスサーブ)となる。

ダウン・ザ・ライン

試合のラリー中に打つボールが、サイドラインに近い直線的なコースを描くこと。つまり、サイドラインに沿うようにストレートに打つこと。サイドラインに沿ったショットは、相手のコートの端に迫り、相手をコートの端に追い詰めたり、アウトに近い位置に迫ることで相手の反応を難しくする効果がある。また、サイドラインに沿ったショットは攻撃的な意図を持って打たれることが多く、正確さと威力を兼ね備えたショットが求められる

サイドラインの説明はこちらからどうぞ!

テイクバック

ラケットを引く動作。打つボールにパワーを伝えるために行なう。しかし、相手のボールの勢いを利用して打つ場合や、ボレーの場合はテイクバックをしないで打つ。特に相手のサーブが良いときのリターンではテイクバックをせず、ボレーの感覚で手首だけでとらえれば、打ったボール威力を落とさずにコントロール良く返すことができる。或いは、手首を使うことなく、ブロックリターンを行なうときもテイクバックは必要ない。

ブロックリターンはこちらからどうぞ!

トス

サーブを打つときに、頭上に向かってボールを上げること。コツとしては、「投げる」ではなく、ボールを「浮かす」ようにすると上手くいく。具体的には、頭上にボールを乗せる台があると思い、その台の上にボールを乗せるようにボールを浮かせると、狙った高さと位置にトスを行なえる。ボールに回転をかけないように浮かせることで、風にもある程度左右されないトスがあげられる。

ドライブボレー

相手が打ったボールをノーバウンドで、ストロークのようにスイングして打つショット。ワンバウンドしてから打つと、ただのストロークと同じ。ドライブボレーの利点は、ノーバウンドで打つことで、相手が次のショットの準備をする時間がなくなり(相手の時間を奪うという言い方をする)、強打できないのを利用してネットに詰めて、ボレーやスマッシュで決めることができる。ノーバウンドの分、ボールに重さがあるので、体が開いたりして力点(力が入るエリア・武道では「理」という)がズレるとミスや怪我の原因になるので、初級者の間は注意が必要。

ドロップショット

相手側のネット際に落とすショット。ワンバウンドで取れないようにすることが目的。奇策の一つ。多用すると、相手に読まれるので、相手が警戒していないときに行なうのと効果的。ミスをしても相手を警戒させられるので、一試合に一回は行なうと良い。

トロフィーポーズ

サーブを打つときに、ボールを上に浮かせて、「溜め(タメ)」を行なっている形が、昔のトロフィーの形に似ていることから付いた名前。注意しなければならないのは、この形で止まるのではないこと。サーブの一連の動作に止まる瞬間はない。スムーズな流れの中のある部分だけを抜き出しただけ。もし止まるのであれば、トロフィーポーズからサーブの動作を開始すれば良いことになる。サーブには、「ラケットが背中でスムーズに回ることでもパワーを出す」など、一連の動作が止まってはいけない理由はいっぱいある。

プロネーション

肩関節と肘関節の使い方である内旋と回内を組み合わせたもの。

サーブにおいて内旋や回内を「意識して」行なうと、不自然になります。結果サーブは良くなりません。よく見かけるような「腕がしならないおっさんサーブ」になります。サーブでの腕の使い方は、「上に伸ばす」ことによって、肩・肘・手首の関節が連動してしなり、ラケットヘッドを走らせます。腕を伸ばす以上に関節を使うと、不自然で無理がかかり、ケガや故障の元になるので、ご注意ください。

ハーフボレー

ワンバウンド後、すぐに打つボレー。注意が必要なのは、ハーフボレーで打ったボールは弱くなるので、コースをしっかり狙って打つこと。つまり相手に強打させないように行なう。

ハイボレー

高い位置のボールをボレーすること。通常のボレー練習は、胸から肩の高さのボールを練習で行なうが、実はハイボレーの形がボレーの基本形。ハイボレーの形さえできれば、ローボレー(低い位置のボローるを行なうボレー)も楽に修得できる。余談だが、体に近いボレーはハイボレーと同様に難しいとされているが、体に近いボレーの形がボレーの基本の形。体から遠くなればなるほど「テクニック」となる。レッスンでも、体から適度に離れた位置のボレーを習うので、ボレーが苦手な人が多い。私の経験上、ボレーは体に近く、高い位置(頭のてっぺん付近)のハイボレーから教えると、ほとんどの人がすぐにボレーを修得できる。

ローボレーの説明はこちらからどうぞ!

バギー・ウィップ

フォアのスイング軌道が、頭の上を通ってフォロースルーするもの。ナダルが行なうことで有名になったが、オープンスタンスと同じで、「仕方がなく」行なっているだけで、それ自体が打ち方というわけではない。特に、打点が遅れたときに、正しい形(体に負担のない形)でのフォロースルーができないために行なう。当然、ボールの威力もコントロール性能も格段に落ちる。ナダルやプロ選手はパワーがあるので、威力が落ちていないように見えるだけ。

フォロースルーの説明はこちらからどうぞ!

バックハンド

一般的には利き手の反対側に来たボールを打つこと。「一般的に」というのは、伊達公子のように利き手がバック側の人もいるから。ナダルも実は右利き。なので、フォアの反対側という認識をした方が良い。バックハンドには両手バックハンドと片手バックハンドの2つがあり、両手で打つか片手で打つかの違い。両手のバックハンドは、画期的な発見とされる。今は両手でバックを打つ人が主流で、高い打点でも強打しやすいのが利点。片手バックで高い打点が強打できないのではない。

フォアハンドの説明はこちらからどうぞ!

パッシングショット

相手がネット近くに出て、ボレーしようとしてる横を抜くこと。

フィニッシュ

スイングが終わったあとの形のこと。

フォアハンド

一般的には、利き手側のボールを打つこと。稀に伊達公子やナダルのように利き手でない方でフォアハンドを打つ選手がいる。

バックハンドの説明はこちらからどうぞ!

フォロースルー

ボールを打ったあとのスイングのこと。

フラット

ボールに対して、ラケット面をまっすぐ当て、押し出すように打ち、回転のあまりかからないように打った打球のこと。初速度は速いが、バウンドしたあと速度が落ちるのが一般的。強いように誤解されるが、バウンドしたあとの速度の変化が予測しやすく、相手にとってはカウンターも狙いやすいので、今のテニスではあまり多用されない。

フラットサーブ

回転の少ない分、初速度が速いサーブ。今はラケットがよく、当てただけで良いリターンが返るので、あまり使われなくなった。勝つためのサーブとしては、相手のスイートスポットを外すようなバウンドしてから速度と軌道の変化の激しいサーブが良い。

スイートスポットの説明はこちらからどうぞ!

ブロックリターン

相手選手のサーブの速さに付いていけない場合に、当てただけで返すリターン。相手のボールの勢いを一旦落としてしまうので、リターンされたボールにパワーがない。サーブの威力を利用して打ち返すのではない。

ポーチ

ダブルスで、前衛(ネットの近くにいる選手)が、相手が味方後衛(前衛よりネットから離れている選手)に打ったボールに対してボレーにでる攻撃。余談だが、ポーチに出るタイミングは2つあり、①相手の打とうとしてる選手が、目線をボール(打点)に落としたとき。②相手の打とうとしてる選手が、スイングを始めたとき。このどちらかのタイミングでポーチに出ると良い。

ホットドッグ(股抜き)

ネット近くに出ているときに、後方にロブを打たれ場合、後方に走りながら、後ろを向いたままで、両足の間から打ち返すショット。

ボレー

相手が打ってきたボールをバウンドさせずに、ノーバウンドで打ち返すショット。

ラケットセット(ボレー)

一般的に、ボレーをする前の準備をする形。本来、ボレーには準備などなく、一連の動作の流れしかないので、テニス初心者が便宜上習うもの。試合でボレーは、1でボレーをして、2で戻る、或いは2でさらに前(もっとネット近く)に出る。1で準備をしていると、ボレーに間に合わなくなるので注意が必要である。

ローボレー

低い位置のボールをボレーすること。昔は、膝を曲げて体を低くしてボレーしていたが、今はラケットの性能もよくなり、昔では注意されていたようなラケットヘッドを下げてローボレーを行なうようになってきた。ラケットヘッドを下げてローボレーする方が、修得が楽で、しかも打ったボールのコントロールも実は付けやすい。

ロブ

高い軌道のボールを打つこと。相手がボレーに出ているときに、頭の上を越えるボールを打つ場合や、こちらが走らされて時間を作りたいときに、高いボールを打って、ポジションに戻りやすくするためのショット。高い打点が苦手な選手に打つ場合もある。

片手打ち

片手だけで、フォアかバックを打つ方法。

両手打ち

両手で、フォアかバックを打つ方法。

打ち方にもいろいろありますね!

簡単な打ち方のコツや注意点を書いてみましたが、いかがでしたか?

テニスのゲーム(試合)で使う【用語一覧】

次は「ゲーム(試合)で使う用語集」です!

Bye(goodbyeの省略形)

トーナメントで対戦相手がいないこと。自動的に次の試合に進める。

DEF(デフォルト)

選手が大会で、試合に出場する権利を放棄すること。

Followed by(FB)

前の試合が終わり次第。

LL(ラッキールーザー)

予選敗退した選手の中から、本戦に欠員が出たときに出場できる選手のこと。

MTO(メディカルタイムアウト)

選手が試合中、ケガや体調不良などで、トレーナーを呼び処置を受けるために中断する制度。

Not before(NB)

その時間より早まることはない。

WD(ウィズドロー)

ケガや病気でプレーができなくなったとき、試合を辞退すること。

WO(ウォークオーバー)

相手選手の遅刻や棄権などで、不戦勝になったことを意味する。

OP(オーダーオブプレー)

大会の試合順序(試合進行表)のこと。

各選手の試合の進行度を確認する表で、あとどれほどで今の試合が終わり、次の試合が始まるのかなどを確認します。

Q

予選通過選手のこと。

Starting at(SA)

その時間にスタート。

To be arranged(TBA)

まだ確定していない。

WC(ワイルドカード)

大会主催者の推薦枠の選手という意味で、本来ランキングが低くて出られはずの選手が大会に出場できたり、本戦に出場できたりする権利。

アイ・フォーメーション

ダブルスの陣形。サーブを打つ前に、前衛がネットの中央付近にポジショニングする陣形。

アグレッシブベースライナー

ベースラインでのプレーを得意とする選手をベースライナーと呼び、さらにベースライン付近から攻撃を積極的に行なう選手のことを「アグレッシブベースライナー」という。

アドバンテージ

1ゲームの中で、ポイントが相手選手と3ポイントずつ取った状態をデュース(40−40)と呼び、デュースから1ポイントを取った選手側をアドバンテージと呼びます。

アドバンテージとは、「有利であること」を意味する言葉です。

ウィズドロー

ケガや病気でプレーができなくなったとき、試合を辞退すること。

ウィナー

打ったボールを、相手選手が触れることなく得点になったことをいう。

ウォークオーバー

不戦勝のこと。相手選手の理由により、試合が開始できなかったときにいう。

エース(サービスエース)

サービスエースともいう。サーブのボールをリターン側が触れられずに、ポイントを取ったときをいう。

オーストラリアン・フォーメーション

ダブルスの陣形。サーブを打つ前に、前衛がコートの中心より。サーバー側に寄っている陣形。

オーバーコール

線審のコール(イン・アウト)が間違っていたとき、主審がそのジャッジを訂正すること。

オーバーネット

反則のひとつ。ラケットがネットを相手側に越えて打つ行為。相手のポイントになる。ワンバウンドしてから、風などの影響で相手コート側に戻ったボールを打つときは、ネットを越して打っても反則にならない。

オーバールール

ラインアンパイア(線審)のジャッジ(判定)を、チェアアンパイア(主審)がくつがえすこと。特にサーブのインかフォルトをくつがえす場面が多い。

オールラウンドプレーヤー

相手に合わせて、様々な攻め方ができる万能なプレースタイルの選手のこと。

カウンターパンチャー

相手選手が攻めてきたところを、逆にカウンターでポイントを取るプレースタイルの選手のこと。たとえば、相手選手がアプローチからネット際にでてきたところを、相手選手の横を抜くパッシングショットを打ってポイントを取る、など。

キープ

サーバー側が、ゲームを取ること。サーバーはゲームを支配しやすく有利に展開できるので、サーバー側がゲームを取った場合を、キープという。リターン側(レシーバー)がゲームを取ると「ブレイク」といい、ブレイクに成功した選手側がその試合を有利に運ぶことができる。

キープ(ホールド)

反則のひとつ。ボールを複数回ラケットで故意に打つ(触れる)行為。日本ではキープと呼ばれるが、ホールドが正式名称。

クロス

斜めに打つことや斜めのコース(方向)をいう。余談だが、クロスに打つとき、まっすぐ打つ(ストレート)ように打つのが基本。でないと、ミスするリスクが増す。ストレートに打つと見せかけて、クロスに打つと思われがちだが、それは「テクニック」であって「基本」ではない。

ストレートの説明はこちらからどうぞ!

ゲーム

得点の単位のひとつ。得点の単位には、ポイント・ゲーム・セットの3つがある。通常、ポイントを4つ取ると1ゲームを得られる。通常、6ゲームを取ると1セットを得られる。

ポイントや得点の数え方は下記の記事で詳しく解説しています。

イラストを使って分かりやすく解説しています。

コイントス

試合のときに、どちらが先にサーブをするか、ネットを挟んでコートのどちら側からリターンを始めるかの決定権を、コインを投げて裏表を当てることで決める。一般では、コインの代わりにラケットの裏表で決める場合が多い。

コードボール

打ったボールが、ネットにあたってから相手側コートに入ること。コードボールで得点を取った場合は、幸運で得点したことを相手選手に手で、謝意を表すことがマナーとされている。

コレクション

フォルトやインやアウトなどのジャッジが間違っていたとき、「コレクション」とコールして訂正します。

例えば、線審のジャッジが間違えていた場合に、主審がコレクションとコールしてジャッジを訂正ます。

コレクショングッド

線審が「アウト!」とコールした後に、主審が「イン(グッド)」とオーバーコールすることをいう。

サーバー

サーブを打つ選手のこと。

サービスエース(エース)

エースともいう。サーブのボールをリターン側が触れられずに、ポイントを取ったときをいう。

サーブアンドボレーヤー

サーブを打ったあと、すぐにネット際に走り、リターンされてきたボールをボレーやスマッシュで決めるプレースタイル。サーブとボレーが得意な選手が好んで行なう。

ジャストアウト(ジャスト)

打ったボールが、ラインぎりぎりアウトになった場合にいう。

シャンク

ミスショットの一つ。ボールがラケットの根本にあたるミスショット。

シングルス

試合の形式で、1人対1人で戦うときの名称。2人対2人で戦うときはダブルスという。

シングルス・スティック

シングルスのときに使うネットの高さを調整する棒。シングルスとダブルスではネットの高さが違うので、調整を行なうために使う。

ストレート

コートのサイドラインと平行にボールを打つこと。斜めにうつことをクロスという。

クロスの説明はこちらからどうぞ!

セット

得点の単位のひとつ。得点の単位には、ポイント・ゲーム・セットの3つがある。通常、ポイントを4つ取ると1ゲームを得られる。通常、6ゲームを取ると1セットを得られる。

ポイントや得点の数え方は下記の記事で詳しく解説しています。

イラストを使って分かりやすく解説しています。

セットブレーク

セットが終わったあとの、120秒間の休憩のこと。

セルフジャッジ

試合をする選手同士でジャッジすること。通常、一般の試合では審判はつかず、選手同士でカウントなどを数えたり・呼んだり(コール)します。

タイブレーク

ゲームカウントが、6−6になったときに行なう試合形式。7ポイント先取した方が勝ち。タイブレークでも6−6になった場合は、2点差を先につけた方が勝ちとなる。

タッチネット

ネットにタッチする禁止行為。相手のポイントとなる。ボールを打ったあと、まだどちらのポイントとも決まっていないときに、ネットに触れてしまう行為。

タッチネットの詳しいルールは下記の記事で解説しています。

ダブルス

試合の形式で、2人対2人で戦うときの名称。1人対1人で戦うときはシングルスという。

ダブルフォルト

サーブを2回失敗することをダブルフォルトといいます。ダブルフォルトになると、相手(リターン側)にポイントが与えられます。

チャンスボール(チャンボ)

得点(ポイント)にむすびつけやすいラッキーなボール。一般的に、浅く高いボールをいう。浅く高いボールをアプローチしてボレーにでることで、ポイントを取りやすくなるので、チャンスボールという。

ディサイディング・ポイント

アドバンテージなしの試合ルールで、40−40(デュース)のあとの1ポイントのこと。このディサイディング・ポイントを取った方が、1ゲームを得られる。

デフォルト(デフォ)

選手が大会で、試合に出場する権利を放棄すること。

デュース

ポイントを3ポイントずつ取った状態のことで、40−40をデュースという。

トイレットブレーク

セットが終わったあとの休憩を利用して、トイレに行くこと。常識の範囲の時間、待ってもらえる。

ナット・アップ(ノット・アップ)

2回バウンドしたときの、審判によるコール。2回目のバウンドが着いたかどうかの微妙なときに使われる。

ノー・アドバンテージ(ノーアド)

アドバンテージがないルール。つまりデュース(40−40)のあと、次の1ポイントを取った方が、ゲームを得られる。

ノットレディ

レシーバーの準備ができていない状態で、サーブを打つこと。

フォルト

サーブを失敗することをフォルトといいます。フォルトは「失敗」「過失」という意味があります。

2回失敗すると、ダブルフォルトといい、相手(リターン側)にポイントが与えられます。

フットフォルト

サーブを打つ前に、コート内に入ってしまうこと。フォルトとなり、次のサーブはセカンドサーブとなる。よくあるのは、トスをあげた直後に足が動き、ベースラインを踏んでしまうもの。

ブレイク

ゲームカウントを、リターン側(レシーバー)の選手が取ること。サーバーが取れば、「キープ」という。

ブレイクバック

前出のブレイクされたあと、すぐにブレイクし返すこと。

プレイスメント

狙ったところに正確にボールを打つこと。

※技術的な話をすると、狙ったところに打つコツは、「手首」にあります。

プロセット

8ゲームプロセットと使い、2ゲーム差をあけて、先に8ゲームを取った方が勝ちという意味。

8ゲームプロセットを8ゲームマッチと言ったりしますが、マッチは「1つの試合」という意味で、8ゲームマッチは、8ゲームの試合という意味になります。

ベーグル(団子)

ゲームカウントを一つも取れないこと。6−0や0−6で1セットが終わる。「団子」とも言われる。

ポイント

得点の単位のひとつ。得点の単位には、ポイント・ゲーム・セットの3つがある。通常、ポイントを4つ取ると1ゲームを得られる。通常、6ゲームを取ると1セットを得られる。

ポイントや得点の数え方は下記の記事で詳しく解説しています。

イラストを使って分かりやすく解説しています。

マッチ

「一つの試合」という意味。1セットマッチ・3セットマッチ・5セットマッチがあり、3セットマッチだと、「最大3セット」という意味で、2セットを先取した方が勝ちとなる。

ミニ・ブレーク

タイブレークにおいて、リターン側(レシーバ)がポイントを取ること。

メディカルタイムアウト

選手が試合中、ケガや体調不良などで、トレーナーを呼び処置を受けるために中断する制度。

ラッキールーザー

予選敗退した選手の中から、本戦に欠員が出たときに出場できる選手のこと。

ラブ

ポイントを数えるときに、「0」のことをいう。

ポイントや得点の数え方は下記の記事で詳しく解説しています。

イラストで解説してますので、分かりやすいと思います。

ラリー

試合や練習で、打ち合いを行なうこと。ネットを挟んで連続して打ち合うことをいう。

リターン

サーブを相手コート内に打ち返すこと。リターンをする選手をレシーバーという。

リタイアメント

試合の途中で棄権することをいう。

レシーバーズ・チョイス

ノーアドバンテージの試合でデュースのとき、次のポイントのサーブをデュースサイド側かアドバンテージサイド側のどちらから打つかを、レシーバーが決められることをいう。

レット

そのポイントゲームをやり直すこと。たとえば、他のコートからボールが入ってきたときなどに適用される。身につけているモノやボールなどを落とした場合も適用される。

ワイルドカード

大会主催者の推薦枠の選手という意味で、本来ランキングが低くて出られはずの選手が大会に出場できたり、本戦に出場できたりする権利。

雁行陣

ダブルスの陣形。1人がベースライン、1人がネット近くにいる形になること。

逆クロス

本来、バックハンドで打つコースに来たボールを、回り込んでフォアを打つ場合に、斜めに打つことをいう。逆クロスの場合も、クロス同様に、逆クロスに踏み込んだ上で打つことが基本。ストレートに打つと見せて、逆クロスに打つのはミスを増やし、ボールにパワーも乗りづらい。つまりクロスや逆クロスに打つからといって、打点を早めたり遅らせたりしない。技術の面からも、打点を変える必要はない。

並行陣

ダブルスの陣形。1人がサービスライン、1人がネット近くになるものと、2人ともベースラインにいるものの2通りがある。

ゲームで使う言葉も多いですね!

とはいえ、すぐ慣れますので、大丈夫です!

テニスコートについての【用語一覧】

次は、「テニスコートについて」の名称です!

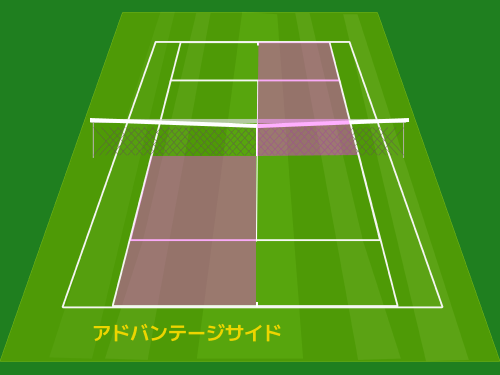

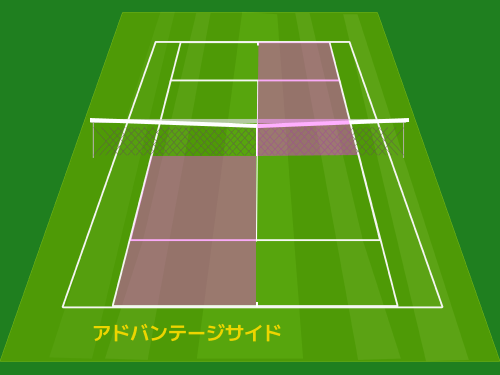

アドバンテージサイド

ネットに向かって、右側がデュースサイド。左側が「アドバンテージサイド」。

コートのサイドを指定するときなどに使う名称。

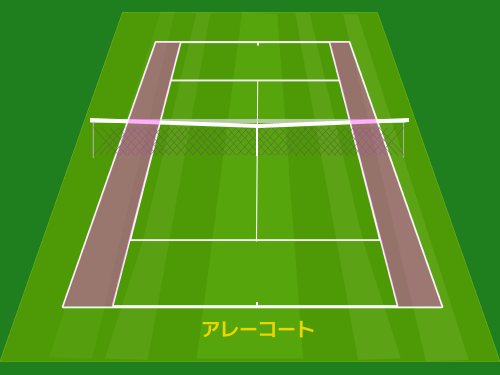

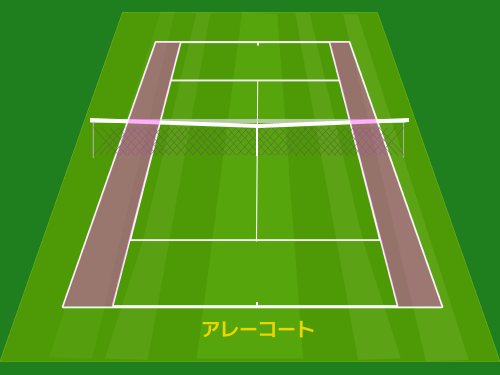

アレーコート

コートの両端にあるエリア。シングルスラインとダブルスラインの間のエリアをいう。

オムニコート

砂入り人工芝のコート。人工芝に砂を敷き詰めてあるコート。

詳しく特徴を知りたい場合は、下記の記事に詳しく解説しています。

カーペットコート

コート表面が、じゅうたんになっているコート。室内のテニスコートに使われている。テニススクールに多く使われている。

詳しく特徴を知りたい場合は、下記の記事に詳しく解説しています。

グラスコート

コート表面が、天然芝でできているコート。ウィンブルドン選手権大会で有名。

詳しく特徴を知りたい場合は、下記の記事に詳しく解説しています。

クレーコート

コート表面が、土でできているコート。土の種類がいつくかある。

詳しく特徴を知りたい場合は、下記の記事に詳しく解説しています。

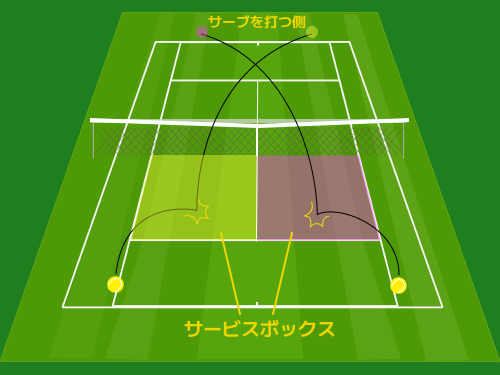

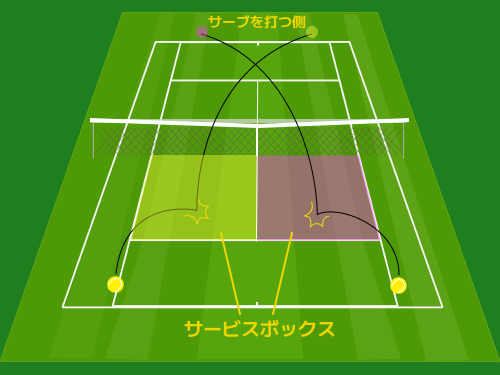

サービスボックス

サーブを入れるエリアのこと。サーブを入れる(バウンドをさせる)ためのエリア。

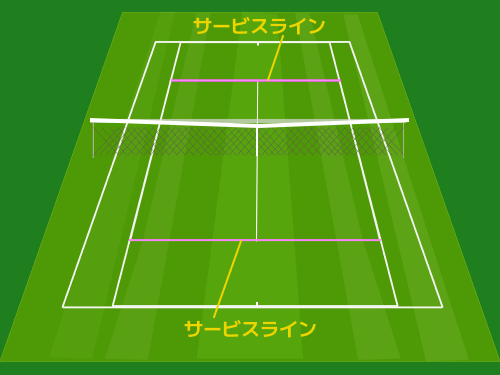

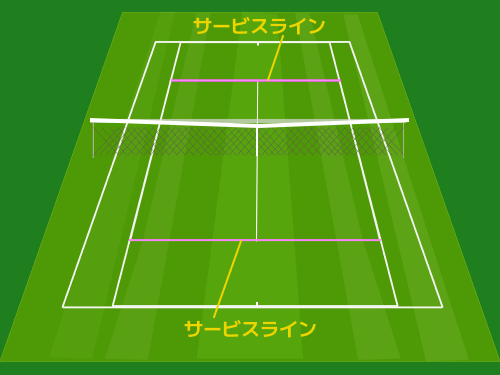

サービスライン

サービスボックスの後方に引かれたライン。サービスラインを越えるとフォルトになる。ライン上はインとなる。

サーフェス

コートの種類。コート表面の材質によって、呼び方が違う。

詳しく特徴を知りたい場合は、下記の記事に詳しく解説しています。

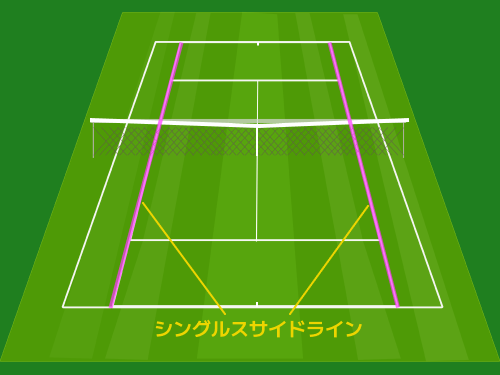

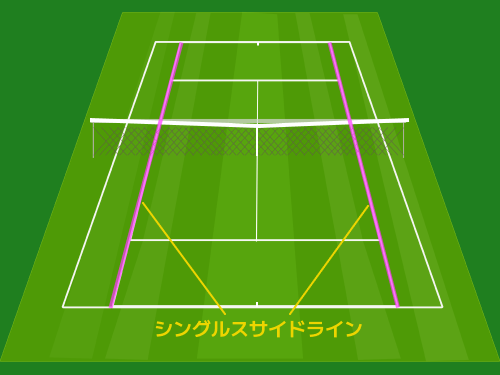

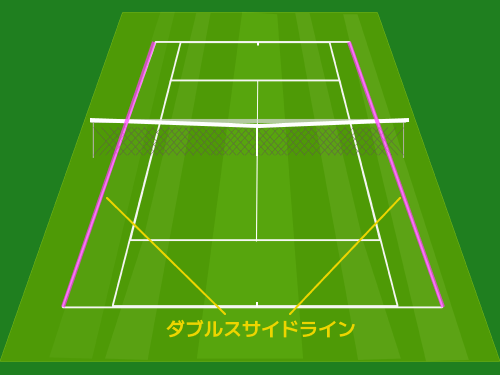

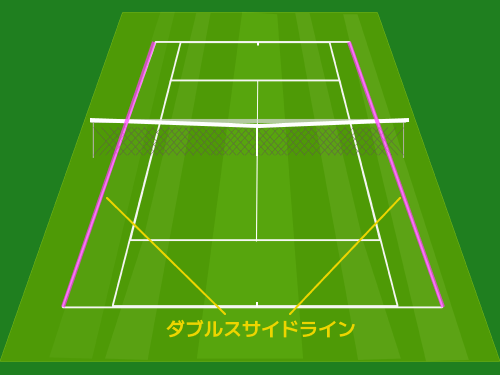

サイドライン

コートの横側にある縦のライン。シングルスで使うシングルスサイドラインとダブルスで使うダブルスサイドラインがある

ダブルスサイドラインの説明はこちらからどうぞ!

シングルスサイドラインの説明はこちらからどうぞ!

シングルスサイドライン

シングルスで使用されるコートの横にあるライン。一番外側は、ダブルスサイドライン。ダブルスサイドラインの内側にある縦のラインが「シングルスサイドライン」。

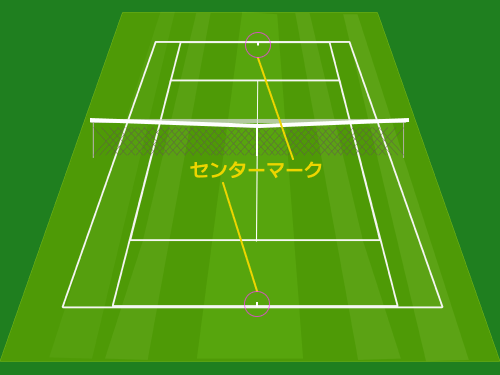

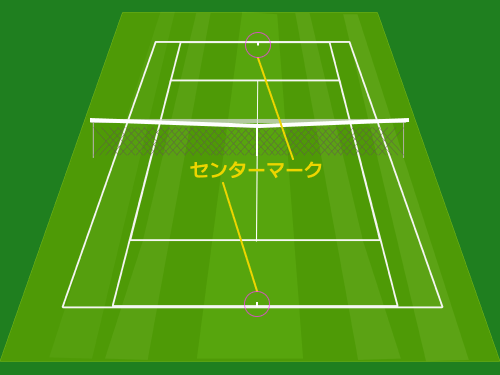

センターマーク

ベースラインの真ん中を示すマーク。

ダブルスサイドライン

ダブルスで使用されるコートの横にあるライン。一番外側が、「ダブルスサイドライン」。ダブルスサイドラインの内側にある縦のラインはシングルスサイドライン。

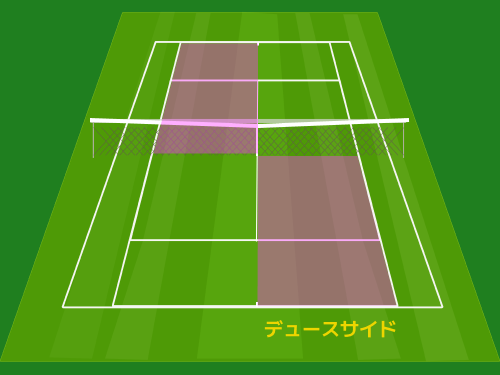

デュースサイド

ネットに向かって、右側が「デュースサイド」。左側がアドバンテージサイド。

コートのサイドを指定するときなどに使う名称。

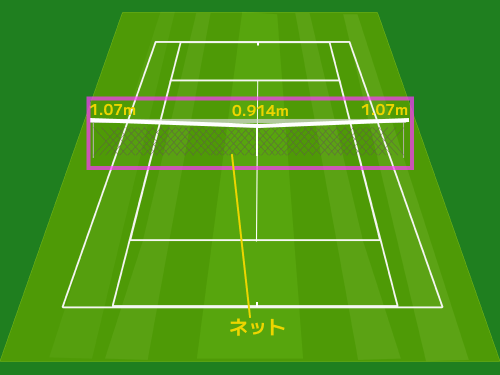

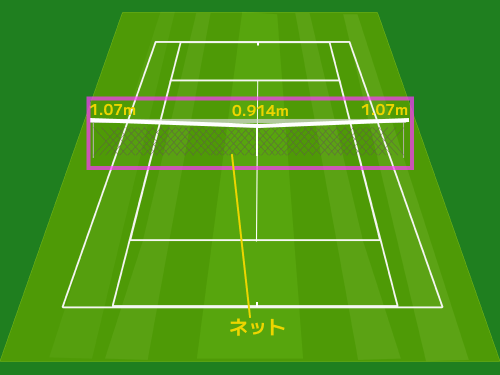

ネット

コートの中央にあり、ネットを挟んで左右対象にコートのラインがある。硬式テニスのネットの高さは、サイド部分が1.07m、センター部分が0.914mとセンター部分にかけて低くなっている。高さが違う理由は、サーブを打つときにセンターの方が短く、サイドに打つ方が長くなるので、ネットのセンター部分を低くして調整してある。

ハードコート

コート表面が、セメント・アスファルトに合成樹脂などでコーティングしてあるコート。

詳しく特徴を知りたい場合は、下記の記事に詳しく解説しています。

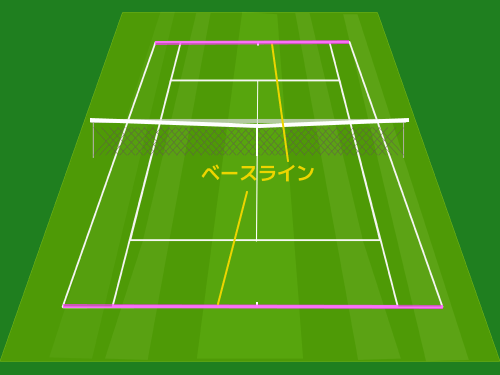

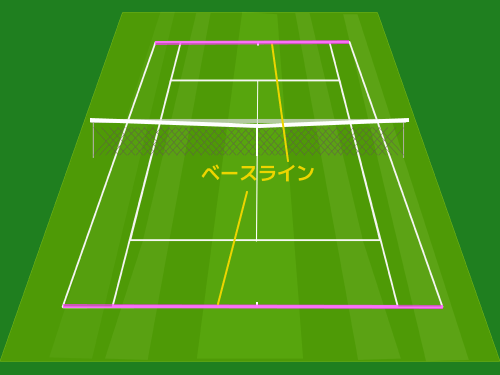

ベースライン

コートの後方にあるライン。このラインをボールがオーバーするとアウトになる。ライン上はインで、少しでもラインを越えるとアウトになる。

ネットの高さなんて、覚えなくてもテニスはできますが、

真ん中が低くなっているんだ〜ぐらいに覚えていてくださいね!

プロの大会で使う【用語一覧】

次は「プロの大会で使う用語一覧」です!

ATP(エーティーピー)

男子プロテニスの大会の総称として使う場合が多いが、男子プロテニス協会のことで、Association of Tennis Professionalsを略してATPという。

ATPの大会には、大小の規模で分かれており、ATPチャレンジャーツアー ➔ ATPツアー250 ➔ ATPツアー500 ➔ ATPツアー・マスターズ1000 ➔ ATPファイナルズ ➔ グランドスラム という順で大会が大きくなり、賞金総額も高額になる。

GOAT(G.O.A.T)

史上最高の選手のことをいう。テニスに限らず、スポーツ界で使われる。Greatest Of All Timeの頭文字から付けられた。

ITF(アイティーエフ)

ITF男子ワールドテニスツアーのことで、プロの大会では最も低いカテゴリの大会。

WTA(ダブルティーエー)

女子プロテニスの大会の総称として使う場合が多いが、女子プロテニス協会のことで、Women’s Tennis Associationを略してWTAという。

グランドスラム(四大大会)

プロの大会では、カテゴリがいつか分かれており、最高のカテゴリの大会を総称していう。

4つの大会があり、全豪オープン・全仏オープン・全英オープン・全米オープンの総称。

4つの大会すべてで優勝したときも使われ、「生涯グランドスラム」や「年間グランドスラム」と呼ばれる。

ゴールデンスラム

4つの大会で優勝するグランドスラムと、オリンピックでも優勝したときにいう。「生涯ゴールデンスラム」と「年間グランドスラム」がある。

ビッグ4

男子プロテニスの「ロジャー・フェデラー」「ラファエル・ナダル」「アンディ・マレー」「ノバク・ジョコビッチ」の4人の選手をいう。

テニスレッスンで使う【用語一覧】

次は「テニスレッスンで使う用語一覧」です!

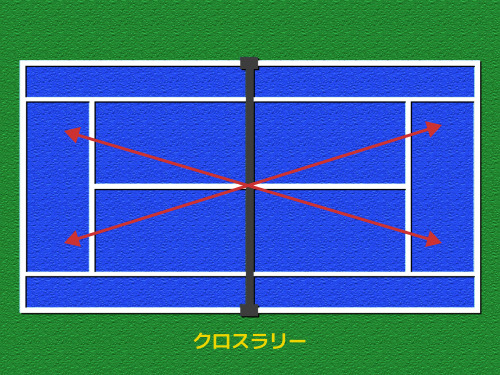

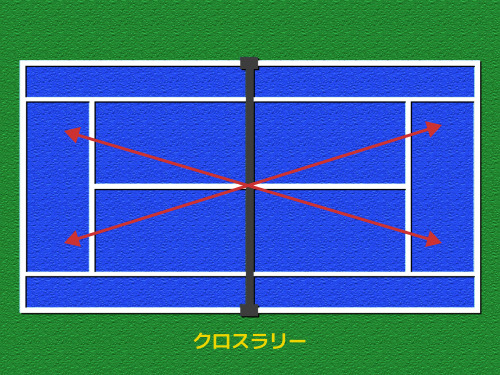

クロスラリー

コートを対角線上に打ち合う(ラリー)こと。

ゲーム

ダブルスの試合をすること。

ショートラリー(ミニラリー)

ネットを挟んで、短い距離で軽くラリーをすること。ウォーミングアップで行なう。お互いにサービスボックス内にワンバウンドさせてラリーを行なう。

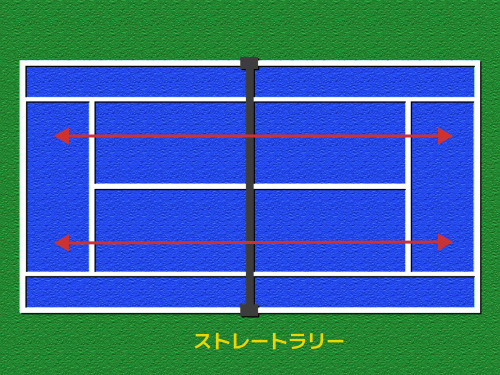

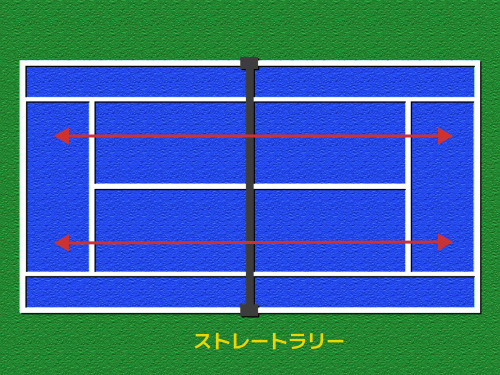

ストレートラリー

コートを平行に使って打ち合う(ラリー)こと。

スプリント

短距離を全力で走ること。

テニスでは、短距離を「素早く」移動できることが求められます。アメリカの軍隊には、「smooth is first」という言葉があり、スムーズに動くことが一番速いという意味です。

テニスもただ速いだけでなく、瞬発力や反応も大切ですし、次の準備を行ないながら走りますので、短距離の中でメリハリがあります。単に短距離を早く動くという考え方は、良いとは言えません。

フォーメーション練習

ダブルスの試合で、各選手がどんなボールが来たときに、どう動くのかを練習すること。

ボレーボレー

2人あるいは複数人で、ボレーで打ち合うこと。ミスしないように長く続けることを目的として行なう。

ボレー対ストローク(ボレスト)

2人あるいは複数人で、ストロークとボレーに分かれて打ち合うこと。ラリーを続けることを目的に行なうのが基本だが、練習目的によってはポイントをかけてゲーム感覚で行なう場合もある。複数人いて順番待ちがある場合は、2球で交代していく場合は多い。

ラリー練習

ストローク同士で、打ち合う(ラリー)練習。ミスしないようになるばく続けることを目的に行なうのが基本だが、練習目的によってはポイントをかけてゲーム感覚で行なう。複数人いて順番待ちがある場合は、2球で交代していく場合が多い。

レディーポジション

構えの姿勢のこと。

ローテーションラリー

いくつかの種類のラリーを、複数人で回りながら行なうこと。一定時間経過したら、次のラリー種目に移っていく。

球出し練習

コーチが、ラケットや手で出してくれたボールを打つこと。

形式練習

試合形式の練習。コーチがボールを出したところから、ラリーをスタートしてポイントを取り合うゲーム。フォーメーション練習と違うところは、動きは自由にしてよいところと、ポイントがかかっているところ。とはいえ、フォーメーション練習で学んだことを、実践する練習としての意味合いが大きい。

レッスンの1クラスの定員は12人。

この12人で、各レッスンメニューをこないしていきます。

テニスその他の【用語一覧】

次は「その他の用語一覧」です!

オートテニス

マシンがボールを出してくれて、打ち返す練習のこと。

ゾーン

集中力が極限まで高まること。

この状態は、緊張感と密接な関係があります。緊張感を集中力に変える事でゾーンに入りやすくなります。普段の練習から、緊張感を集中力に変換する練習をすると、大事な試合や大事な場面でゾーンに入りやすくなります。

庭球

テニスの日本語名。明治時代にtennisの日本語名として定着した。

テニス肘・テニスエルボー

テニスによる肘の故障。余談だが、テニス肘や腱鞘炎をケアするには最適な方法がある。

ネットでは全く出ていないので、もし困っている人がいれば、お問い合わせからご連絡ください。困っている人が多い場合は、ブログでケアの方法をご紹介します。

プロ選手のコーチングをすると、必ず手首をやられ、そのたびに私が実践した方法なので再現性は高いと思います。

肩こりもよくなる方法がありますので、このブログでご紹介しますね!

ルーチンワーク

繰り返し行なう行動を、決まった手順や決まった形で行なうこと。

集中力を高めるためや験担ぎ、縁起担ぎのために行なう。気持ちを平常心に保つためにもする人がいる。

まとめ

ぐっどブログでは、「テクニック」と「基本」のどちらも解説して、「基本」があるから「テクニック」が活きてくることを解説していきます。

怪我の治した方(体について)・技術の基本とテクニック(技について)・心を育てる(心について)にカテゴリを分けて解説していきます。

すこしでも、皆さんのテニスライフと人生に役に立てたなら、これほど嬉しいものはありません。

もし、よろしかったら、感想や抱えている問題など、なんでも結構ですのでお問い合わせからご連絡くださいね!

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます!!