・両手バックの打ち方が知りたい!

・バックをキレイに打ちたい!

・バックがもっと上手くなりたい!

① 両手バックの基本がわかる

② 勝つための両手バックが打てるようになる

③ バックの安定感がグンとあがる

④ バックを上手く強くできる

⑤ バックのコツを知り、習得できる

⑥ バックの打ち合いで負けなくなる

⑦ バックからの展開で攻めることができるようになる

⑧ 本当の両手バックの知識を得られる

こんにちは!ぐっど(@good__tennis)です!

①はじめての教え子はプロ選手に。

②プロ選手の復調を複数人指導した経験あり、得意。

③本戦選手を多数育成。

④小学高学年から、コーチングをする。

⑤選手のメンタル強化も得意。

⑥公立の外部コーチの経験あり。

⑦プロ選手専属のストリンガーの経験あり。

今回は、「両手バック」をシリーズで徹底的に解説します!

両手バックの打ち方を分解して詳しく解説、強くなるための両手バックをすべて解説!

「テクニック」は頭を納得させ、「基本」は心を納得させる。

テクニックは大切ですが、もっと大切なのは基本です。

基本を習得すると、テクニック(応用)はむずかしくありません。

基本ができれば、すぐに勝てるようになります。私は実際に教え実績もあるので確信があります。

今回は、『両手バックその5・高い打点の打ち方』についてです。

「両手バックその1・テイクバック」「両手バックその2・インパクトまで」「両手バックその3・インパクト」を読んでいない方は、先にご覧になることをおすすめします!基礎をすべて解説しています!

リンクを張っておきますので、ぜひご覧くださいね!

テイクバックの位置

では、「打点に合わせる」から、みていきましょう!

打点に合わせる

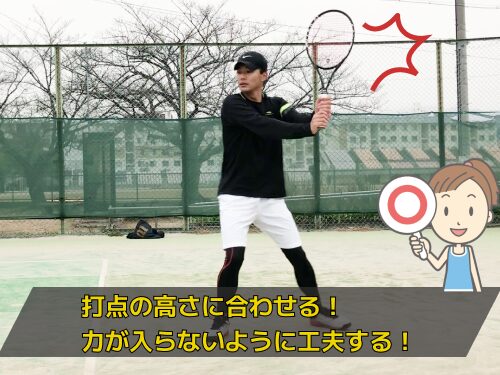

テイクバックのトップの位置は、打点の高さに合わせます。

今はスピンを自然にかけないと、ボールが安定しません。

ラケットがよくなって、飛ぶからです。

だから、スピンを打とうと下から打つことにこだわって、高い打点のボールを下から打とうとしても、上手く打てません。

それは、人の体のつくりの問題で、高い打点を下から打つのに、無理があるからです。

それに、高い打点を下から打って、「持ち上げる」意味がないから。

ネットより高い打点で打てるわけですから、持ち上げる必要がありません。

では、打点と同じ高さにテイクバックしたあと、どのように振っていけばよいのでしょう?

次に解説していきます!

テイクバックの位置は、打点と同じ高さで!

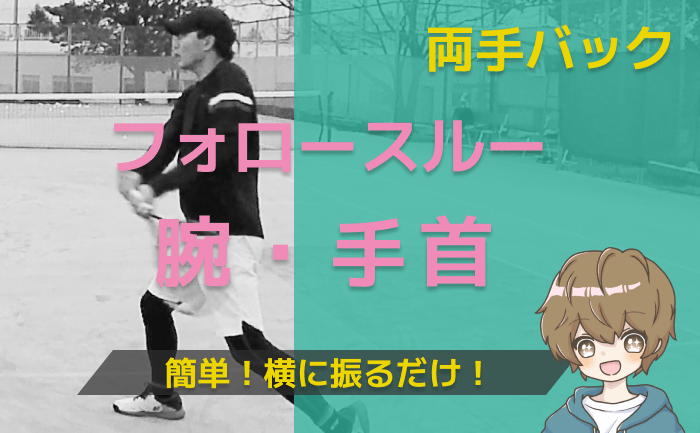

腕・手首

次は、「横に振る」を、みていきましょう!

横に振る

高い打点は、横に振っていきます。

これは、はじめはなかなかイメージできません。

ボールは、下から打つモノ・ボールの後ろから打つモノと思っていると、イメージできないからです。

高い打点を打つときは、上に回る縦回転のボールを打つのではなく、横回転のボールを打ちます。

とイメージすると、わかりやすいと思います。

では、ラケットを横に振って、ボールをとらえるには、どうすればよいかですが、「才能豊かな天才」は高い打点でフラットにボールをとらえると説明しますし、実際に天才本人は、その感覚で打っています。

しかし、多くの選手が「天才的」なボールを打つ感覚があるわけではありませんし、天才の選手も、口ではフラットにとらえるといいますが、実際の打ち方では説明とおりに打っていません。

ここが、天才に教えられても上達しない大きな理由。

選手一人ひとりの感覚と、実際に打っている打ち方とは、別物だからです。

教えるときは、その選手の感覚にあった言葉と内容で教える必要があります。

では、どうやって高い打点のボールをとらえるのかを、次に解説します!

感覚と実際の打ち方は、別物です!

イメージや感覚とおりに、実際の打ち方をしている人は、ほとんどいません!

打点の位置

打点ですが、低い打点よりかは、かなり横にズレます。低いボールを打つときに比べて、高い打点は、体から遠いという意味です。

そして、低い打点より少し前になります。

が、打点が実際には前だからといって、「打点は前にする」という感覚で打つと、フレームショットになったりします。

実際の打点は、少し前ですが、感覚では「体の横のほんの少し前」や人によっては「体の横」という感覚の方が打てる人もいます。

これは、実際に試してみないとわかりませんので、試してみてくださいね。

実際には打点は前になりますが、感覚では体の横か少し前です。

では、その打点でボールをどうとらえたらよいかを解説していきます!

ラケットと腕と手首の動かし方です!

打点は高い低いによって、体から近くなったり遠くなったりします!

ボールのとらえ方

次に、高い打点でのボールのとらえ方ですが、

ボールの内側(自分から見えているボール面)を打つ感覚です。実際の動きを考える必要はありません。

打てなくなるからです。大切なのは、どういう感覚で打つかです。

ラケットを高いテイクバックから、基本と同じようにグリップエンドから、振り出します。

すると、ラケットは自然と横向き(ラケットが寝る形)になります。

そのまま打点まで振ってきて、打点でラケットを立たせます。これも基本技術で解説したとおりで同じです。

この立たせる動きを、天才は自然に行えるから、教えてもらう方はやっかいです。天才はラケットを立たせるとは説明しないからです。

「ラケットの立たせ具合」で、ボールの強弱やコートへの浅い深いをコントロールできます。つまりスピン量やボールの高さをコントロールできるわけです。

ラケットを立たせるとき、両手・片手関係なくバックでは、手首を固定したまま腕をまわすことで立たせます。フォアは違います(ワイパースイングなどフォアでは絶対にしません)。

つまり手首を開放せずに、ラケットヘッドを打ちたい方向に意識してださないのが正解です。

自然にまかせます。

バウンドしたばかりの上にあがる途中のボールを打つとき、ラケット面は下をむいてないといけませんが、その場合は手首でラケット面をふせる(下にむける)のではかく、腕の動きでラケット面をふせます。

以上が高い打点でのボールのとらえ方ですが、横にスイングする以外は基本の打ち方と大きく変わりはありません。

次に、では体の使い方はどうすればよいかです。

欧米人と日本人とで、大きく違います。それは欧米人と日本人とでは、「強み」が違うからです。

次に解説していきます!

ラケットが立たないと、コントロールができません!

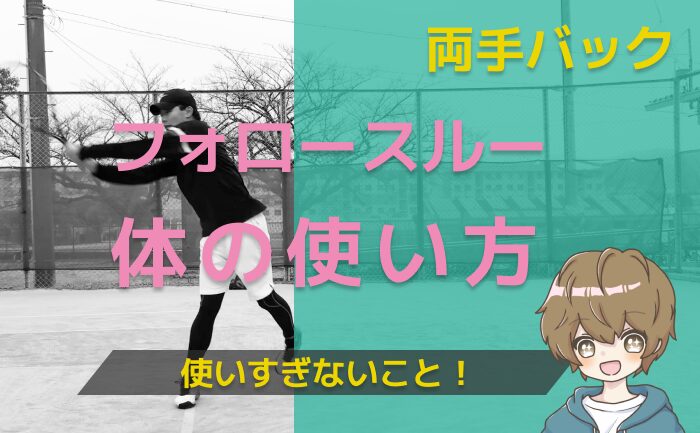

体の使い方

次は、「体重の乗せ方」を、みていきましょう!

体重の乗せ方

高い打点に体重を乗せるのは、難しいです。

体が伸び上がるからです。

欧米選手は、上半身が強いので、体が伸び上がっても強いボールが打てますが、日本人は下半身が強いでの、伸び上がるとボールにパワーを伝える動きが弱くなります。

そのために、ボールにパワーが乗らなくなります。

ですので、高い打点のときでも、下半身から体重を乗せるために、足腰をどっしりさせておいて、下(下半身)から打点にむけて体重を乗せる必要があります。

欧米選手のように、上から体重を乗せることができないからです。

ジャックナイフというテクニックがありますが、飛び上がって降りてくる体重をボールに乗せる技術です。上に飛ぶ勢いをボールに乗せる技術ではありません。

上に飛ぶ勢いをボールにぶつけると、ボールが相手に飛んでいる間、打った選手も飛んでいるわけですから次の準備ができずに、次のボールに対応できなくなるからデメリットの方が大きいです。

それに引力と体重のパワーをボールに乗せられるのがジャックナイフの強みだからです。

これは、上半身が強い欧米選手がするから、飛ばないときよりも強く鋭いボールを打てますが、日本人がしても弱くなるだけです。高い打点で打てる分だけ有利に打てるというだけ。

ですので、日本人は下から上に体重を乗せることで、ボールに強さと鋭さ=キレをだします。

とはいえ、なかなか打ちづらいです。では、どうすれば体重を乗せやすく、打ちやすくするのかを、次に解説します!

飛んでも日本人には、マイナスの方が大きいんです…。

打点に向く

テイクバックで準備したときから、体は打点に向きます。

つまり上を向きます。これは、打点に向いた方が、体重が乗るからです。

具体的には、重心のあるヘソ辺り(実際にはヘソから3cmほど下の丹田いわれる所)を、できるだけ打点に向けるようにします。

ヘソから体重が乗るからです。

すると、スムーズにラケットも振れることに気づかれると思います。

参考にするとよい選手は、昔の選手ですが、女王エナンです。エナンは片手バックですが、体の使い方のものすごく上手な選手でした。

だから、体が小さく細いのに体の大きなパワーのある欧米選手にもロシアの選手にもパワー負けしません。引退間近になってやっと負けだしましたが、それはどんな選手でも同じですね。

エナンの体の使い方は、日本人が目指すべき技術です。

やはり、何よりも基本技術が大切ですね!

エナンは最高の選手でしたね!色々な意味で参考になる選手でした!

まとめ

今回は、「両手バックのコツ・高い打点の打ち方」でした。

いかがだったでしょうか?

バックは、むずかしいとよく聞きますが、打つ機会がフォアにくらべて少ないのが原因の一つ。

しかし、バックは実は打ち方が決まっているので、簡単なショットの一つなんです!

ぜひ試してみてくださいね!

ぐっどブログでは、「テクニック」と「基本」のどちらも解説して、「基本」があるから「テクニック」が活きることを解説しています。

内容は、怪我の治した方(体について)・技術の基本とテクニック(技について)・心を育てる(心について)の3つにカテゴリを分けて発信しています。

すこしでも、皆さんのテニスライフと人生の役に立てたなら、これほど嬉しいものはありません。

もし、よろしかったら、感想や抱えている問題など、なんでも結構ですのでお問い合わせからご連絡くださいね!

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます!!